SCULPTURE, s. f. Nous comprendrons dans cet article la statuaire et la sculpture d’ornement. Il serait difficile, en effet, de séparer, dans l’architecture du moyen âge aussi bien que dans celle de l’antiquité, ces deux branches du même tronc ; et si, dans les temps modernes, les sculpteurs statuaires se sont isolés, ont le plus souvent pratiqué leur art dans l’atelier, en ne tenant plus compte, ni de l’ornementation, ni de l’architecture, c’est une habitude qui ne date guère que du XVIIe siècle, née au sein des académies. Jadis les sculpteurs statuaires n’étaient que des imagiers. Ce titre ayant paru maigre, on l’a changé. Ces imagiers travaillaient pour un monument, dans les chantiers de ce monument, concouraient directement à l’œuvre, sous la direction du maître ; mais aussi leurs ouvrages (qu’on veuille bien nous passer l’expression) étaient immeubles par destination. L’institution des académies ne pouvait tolérer une pareille servitude : les imagiers, devenus statuaires, ont prétendu travailler chez eux et n’écouter que leur inspiration ; ils ont ainsi pu faire des chefs-d’œuvre à leur aise, mais des chefs-d’œuvre meubles meublants, qu’on achète, qu’on place un peu au hasard, comme on achète et l’on place dans un appartement un objet précieux. Depuis quelques années cependant, on a cherché à rendre à la statuaire une destination fixe, on a tenté de revenir aux anciens errements ; quelques statuaires ont été appelés à travailler sur le tas, c’est-à-dire à exécuter sur le monument même des parties de sculpture, suivant une donnée générale définie, arrêtée. Mais, malgré ces tentatives dont nous apprécions la valeur, l’habitude du travail de l’atelier était si bien enracinée, que ces sculptures semblent, le plus souvent, des hors-d’œuvre, des accessoires décoratifs apportés après coup, et n’ayant avec l’architecture aucuns rapports d’échelle, de style et de caractère. Nous n’avons pas à apprécier ici le plus ou moins de valeur de la sculpture moderne. Nous avons seulement tout d’abord à établir cette distinction entre les œuvres de l’antiquité, du moyen âge et des temps modernes, savoir : que, dans l’art du moyen âge, la sculpture ne se sépare pas de l’architecture ; que la sculpture statuaire et la sculpture d’ornement sont si intimement liées, qu’on ne saurait faire l’histoire de l’une sans faire l’histoire de l’autre.

Cette histoire de la sculpture du moyen âge exige, pour être comprise, que nous jetions un regard rapide sur les œuvres de l’antiquité, lesquelles ont influé sur l’art occidental à dater du XIe siècle, tantôt directement, tantôt par des voies détournées, très-étranges et généralement peu connues.

La sculpture, dans l’antiquité, procède de deux principes différents, qui forment deux divisions principales. Il y a la sculpture hiératique et la sculpture qui, prenant pour point de départ l’imitation de la nature, tend à se perfectionner dans cette voie, et sans s’arrêter un jour, après être montée à l’apogée, descend peu à peu vers le réalisme pour arriver à la décadence. Les peuples orientaux, l’Inde, l’Asie Mineure, l’Égypte même, n’ont pratiqué la sculpture qu’au point de vue de la conservation de certains types consacrés. La Grèce seule s’est soustraite à ce principe énervant, est partie des types admis chez des civilisations antérieures, pour les amener, par l’observation plus sûre et plus exacte de la nature, par une suite de progrès, soit dans le choix, soit dans l’exécution, au beau absolu. Mais, par cela même qu’ils marchaient toujours en avant, les Grecs n’ont pu établir ni l’hiératisme du beau selon la nature, ni l’hiératisme du convenu, d’où ils étaient partis. Après être montés, ils sont descendus. Toutefois, en descendant, ils ont semé sur la route des germes qui devaient devenir féconds. C’est là, en effet, ce qui établit la supériorité du progrès sur le respect absolu à la tradition, sur l’hiératisme. S’il n’en était pas ainsi, on pourrait soutenir que l’hiératisme, en le supposant arrivé dès l’abord à un point très-élevé, comme en Égypte, est supérieur au progrès, puisqu’il maintient l’art le plus longtemps possible sur ce sommet, tandis que la voie progressive atteint la perfection un jour, pour descendre aussitôt une pente opposée à celle de l’ascension. L’art hiératique est stérile. Ses produits pâlissent chaque jour, à partir du point de départ, pour se perdre peu à peu dans le métier vulgaire, d’où les civilisations postérieures ne peuvent rien tirer. Il est impossible de ne pas être frappé d’étonnement et d’admiration devant les sculptures des premières dynasties égyptiennes. Il semble que cet art si complet, si élevé, dont l’exécution est si merveilleuse, doive fournir aux artistes de tous les temps un point d’appui solide. Il n’en est rien cependant ; cette admiration peut conduire à des pastiches, non à de nouvelles créations. Cet art, si beau qu’il soit, est immédiatement formulé comme un dogme ; on ne peut rien en retrancher, rien y ajouter : c’est un bloc de porphyre. L’art grec, progressiste (qu’on nous passe le mot), est au contraire un métal ductile, dont on peut sans cesse tirer des produits nouveaux. Pourquoi certaines civilisations ont-elles produit des arts fixés, pour ainsi dire, dans un hiératisme étroit ? Pourquoi d’autres ont-elles fait intervenir dans les productions d’art la raison humaine, les passions mobiles, les sentiments, la philosophie, le besoin de la recherche du mieux ?

Cela serait difficile à expliquer en quelques lignes, et nous reconnaissons que le sujet est délicat à traiter. Cependant il est une observation que nous croyons devoir faire ici, d’une manière sommaire, parce qu’elle nous aidera plus tard à expliquer les singulières évolutions de l’art de la sculpture pendant le moyen âge. D’ailleurs, comme nous ne saurions, admettre en ces matières, non plus que dans toute autre, l’intervention du hasard, puisque nous voyons l’effet, la cause doit exister. Quelle est-elle ? Nous croyons l’entrevoir dans les aptitudes propres à certaines races. Remarquons d’abord que toute explosion d’art — et la sculpture est ici en première ligne — ne se produit dans l’histoire qu’au contact de deux races différentes. Il semble que l’art ne soit jamais que le résultat d’une sorte de fermentation intellectuelle de natures pourvues d’aptitudes diverses. Examinons donc d’abord sous quelles influences se développent les arts.

Tous les hommes, ou plutôt toutes les races humaines ne sont pas également portées vers le besoin d’examiner et de comprendre. Aux unes, il suffit de croire et d’ériger les croyances en système ; pour les autres, les croyances ne dépassent jamais une sorte de règle de conduite et ne sont pas aux prises avec les aspirations vers l’inconnu. La philosophie appartient à ces races privilégiées qui examinent, analysent et veulent comprendre pour croire ; à celles-là aussi appartient l’art, tel que les Grecs l’ont développé, tel que nous l’entendons en Occident. Mais, phénomène singulier ! chacune des trois grandes races humaines qui se partagent le globe terrestre n’est pas apte, isolément, à produire ce qu’on appelle des arts. Celle-ci, la race aryane, la race blanche par excellence, est pourvue d’instincts guerriers ; elle enfante les héros ; elle domine, elle gouverne ; elle établit les premières religions, elle règle leur culte ; elle méprise le travail manuel et forme des sociétés de pasteurs et de guerriers, avec le patriarcat comme principe de tout gouvernement. Cette autre, la race jaune, la plus nombreuse peut-être sur notre planète, est industrieuse, se livre au commerce, au calcul, à l’agriculture, aux travaux manuels ; elle est habile à façonner les métaux ; elle se prête facilement à tout labeur, pourvu qu’elle entrevoie au bout un bien-être purement matériel ; dépourvue d’aspirations élevées, de base philosophique, ne se souciant guère de l’inconnu, elle demeure stationnaire du jour où elle a, grâce à son travail et à son industrie, élevé un ordre social passable. La troisième, la race noire, est ardente, violente, ne reconnaissant d’autre puissance que la force matérielle, superstitieuse, guidée par ses besoins physiques ou son imagination mobile et déréglée. Aucune de ces trois races principales, bien distinctes, n’a pu faire éclore un art. Les races blanches pures ne savent se prêter à ce qu’ils exigent de soins matériels, d’études et de travaux ; les races jaunes ne peuvent les élever qu’à la hauteur d’un métier. Quant au noir, dépourvu de ce régulateur qui n’abandonne jamais l’esprit du blanc, incapable de fixité dans ses idées, il laisse son imagination s’égarer jusqu’à concevoir et enfanter des monstres en toute chose. Il est adroit, subtil, ingénieux, mais trop fantasque pour être artiste, comme nous l’entendons depuis l’antiquité ; car il n’est pas d’art sans lois, sans principes. Le noir n’admet l’intervention de la loi que dans l’ordre physique ; pour lui, la loi, c’est la force matérielle, mais son intelligence n’en admet pas dans le domaine des choses de l’esprit. Or, si le blanc et le noir (ce dernier en proportion minime) se trouvent réunis, l’art se développe rapidement et dans le sens du progrès incessant. Dans le mélange de l’élément blanc et jaune, l’art éclôt aussi, mais penche vers l’hiératisme.

Nous ne prétendons montrer ici que certaines grandes divisions faciles à apprécier ; car, dans l’organisme de ce monde, les choses ne sont pas aussi simples et tranchées : ainsi, par exemple, la philologie a démontré de la manière la plus évidente que les races dites sémitiques ne sont pas des Aryans, qu’elles appartiennent à un autre groupe ; elles se rapprochent encore moins des jaunes ou des races mélaniennes, mais cependant elles tiennent par un point à ces dernières par la vivacité et la mobilité de leur imagination. Pas plus que le blanc ou le noir, le Sémite seul n’est artiste, ou, s’il le devient par le contact d’un apport relativement faible du blanc, c’est dans le sens hiératique absolu.

Au contraire, si un noyau aryan considérable se trouve en contact avec un peuple sémitique, le ferment intellectuel qui en résulte produit un développement d’art splendide, et dans le sens de la recherche, du progrès. La civilisation grecque en est la démonstration la plus évidente.

On ne manquera pas ici de nous accuser de matérialisme. Mais qu’y pourrions-nous faire ? Il y a si longtemps que l’on nous repaît de phrases vides lorsqu’il est question de discuter sur les arts ou de définir leurs qualités, que l’envie nous a pris de traiter cette faculté de l’âme humaine à l’aide de l’analyse et du raisonnement.

On l’a bien fait pour la philosophie, nous ne voyons pas pourquoi on ne le ferait pas à propos des arts. Quand vous m’aurez dit que des statuaires sont dociles au souffle de l’inspiration, ne pouvant croire sérieusement que Minerve les protège, si vous ne nous dites pas de quoi l’inspiration procède, nous ne serons guère avancés. En ajoutant que telle statue est remplie d’un sentiment religieux, si vous ne nous expliquez pas comment un sentiment religieux se traduit sur la pierre ou le marbre, votre observation ne nous importe guère, d’autant que beaucoup de gens très-religieux font des statues qui prêtent à rire, et que des artistes passablement sceptiques en sculptent qui vous font tomber à genoux. Pérugin, ce peintre par excellence de sujets religieux, et qui parfois est si touchant, « avait peu de religion et ne voulait pas croire à l’immortalité de l’âme ». C’est du moins ce qu’en dit Vasari. On voudra donc ne pas chercher dans cet article sur la sculpture l’attirail de phrases stéréotypées à l’usage de la plupart des critiques en matière d’art, dont nous nous garderons de médire, mais qui, en ne nous faisant part que de leurs impressions, peuvent nous intéresser, mais ne sauraient nous faire avancer d’un pas dans la connaissance des phénomènes psychologiques plus ou moins favorables au développement de l’art.

Il s’agit de chercher comment l’art le plus élevé peut-être, celui de la statuaire, naît ou renaît au sein d’un milieu social, où il va puiser ses éléments, s’il n’est qu’un ressouvenir, comme dit Socrate, ou s’il est un développement spontané ; comment il se développe et progresse, et comment il décline.

Nous avons parlé de l’hiératisme et du progrès, de la recherche de l’idéal. Plus nous remontons le courant des arts de l’antique Égypte, plus nous trouvons les arts, et la statuaire notamment, voisins de la perfection. Les dernières découvertes faites par l’infatigable M. Mariette ont mis en lumière des statues de l’époque des pasteurs qui, non-seulement dépassent comme exécution les figures anciennes de Thèbes, mais possèdent un caractère individuel très-prononcé. L’art, dès ces temps reculés, était arrivé à une grande élévation. Ce ne pouvait être par l’hiératisme, mais au contraire par un effort humain, une suite d’études et de progrès. L’hiératisme ne s’était donc établi qu’au moment où l’art avait atteint déjà une grande perfection. Nous voyons le même phénomène se produire chez les populations de l’Asie. L’art s’élève (nous ne savons par quelle suite d’efforts) jusqu’à un point supérieur, et, arrivé là, on prétend désormais le fixer. Ce sont ces arts fixés que rencontrent les Grecs lorsqu’ils occupent l’Hellade ; ils les prennent à cette époque de fixité, mais les font, pour ainsi dire, sortir de leur chrysalide pour les pousser avec une ardeur et une rapidité inouïes vers un idéal qui prend pour point d’appui l’étude attentive et passionnée de la nature. Supposons un instant que ces quelques tribus d’Aryans ne fussent point venues s’établir sur le sol de la Macédoine, de l’Attique et du Péloponnèse ; les arts des peuplades de l’Asie Mineure et de l’Égypte, enfermés dans leur hiératisme, s’affaissant chaque jour sous le poids de cet hiératisme même, s’abîmaient dans une négation. Le sphinx et le chérubin restaient pour les générations futures le véritable symbole de ces arts, c’est-à-dire une énigme. Les Grecs, en secouant cette immobilité, nous en font deviner les secrets, nous permettent de supposer les efforts qui l’avaient précédée. En effet, les premières infusions aryanes en Asie, en Égypte, au contact des races aborigènes, s’étaient trouvées dans ces conditions favorables au développement des arts, et ceux-ci avaient atteint rapidement une supériorité extraordinaire ; mais l’élément sémitique dominant de plus en plus, ces arts s’étaient arrêtés dans leur marche, comme se fixent certains liquides par l’apport d’un agent chimique à une certaine dose.

Ceci peut passer pour une hypothèse ; mais ce qui n’en est pas une, c’est le mouvement que les Grecs savent imprimer aux arts chez eux. Ils prennent les formes hiératiques de l’Asie Mineure ; peu à peu nous voyons qu’ils les naturalisent : ils procèdent pour les arts comme pour la mythologie. Des grands mythes asiatiques, ils font des héros, des personnalités ; l’homme, l’individu se substitue à la caste ; l’esprit moderne, en un mot, se fait jour. La divinité ou ses émanations se personnifient, non plus par une sorte de superposition d’attributs, comme chez les Asiatiques, mais par des qualités ou des passions humaines. En même temps, la philosophie se dégage du cerveau humain, jusqu’alors enserré dans le dogmatisme. Car, observons bien ceci, l’art, mais l’art affranchi de l’hiératisme, l’art à la recherche de l’idéal, du principe vrai, marche toujours côte à côte de la philosophie. Lorsque celle-ci s’élance hardiment à la recherche des problèmes humains, l’art se développe avec énergie et ses produits sont merveilleux ; lorsque la philosophie, haletante, ballottée au milieu de systèmes opposés, se jette, comme pour se fixer sur quelques points, dans la scolastique, l’art, à son tour, se formule, et arrive par une autre pente à cet hiératisme dont il avait si bien su s’affranchir. L’art grec, libre, progressif, le regard fixé sur un idéal sublime qu’il recherche sans repos, sous Périclès vit à côté de Platon.

L’art grec, parallèle à l’école d’Alexandrie, retombe dans une sorte de formulaire hébétant, sans issues. Avec le christianisme, nous le voyons abandonner entièrement la statuaire, comme s’il s’avouait qu’il en avait abusé et que ses recherches ne l’avaient conduit qu’au réalisme le plus vulgaire.

On peut donc constater l’influence de ces lois générales. Avec la théocratie, l’hiératisme dans l’art, et dans l’art de la statuaire surtout. Avec les développements des idées métaphysiques, l’étude de la philosophie, la recherche d’un idéal dans l’art en prenant pour base l’examen attentif de la nature, le progrès par conséquent, mais aussi les erreurs et les chutes.

Devra-t-on conclure des observations précédentes relatives au contact des races diverses que, pour obtenir un Phidias, il convient de mettre en rapports intellectuels quelques Aryans et un Sémite, sous une certaine latitude ? que les arts se forment comme les compositions chimiques, d’après une formule et un peu de chaleur ou un courant électrique ? Non ; mais dans l’étude historique des arts, comme dans celle de la philosophie, des mouvements de l’esprit humain, — et les arts ne sont autre chose qu’une éclosion intellectuelle, — il est nécessaire de bien connaître et de constater les conditions favorables ou défavorables à cette éclosion, par conséquent de signaler les courants, leurs mélanges et les produits successifs de ces mélanges.

On s’est un peu trop habitué, peut-être, à traiter les questions d’art d’après ce qu’on appelle le sentiment ; influence mobile comme la mode, fugitive, et qui a le grand inconvénient d’éloigner l’artiste de la recherche des causes, des origines, de l’idée philosophique sans laquelle l’art n’est qu’un métier ou l’emploi d’une recette.

Le sentiment, admettant qu’il faille compter avec lui, a besoin d’un point d’appui ; où le trouvera-t-il, si ce n’est dans l’analyse, le raisonnement, l’observation et le savoir ? Jugeons les choses d’art avec notre sentiment, si l’on veut, mais élevons notre sentiment, ou plutôt notre faculté de sentir, à la hauteur d’une science, si nous prétendons faire accepter nos jugements par le public impartial. D’ailleurs, n’en est-il pas un peu du sentiment comme de la foi, qui accepte, mais ne crée pas. À la raison humaine seule est réservée la faculté de créer ; c’est la raison qui conduit à l’art par la recherche et le triage d’où ressort la définition et la conscience du beau et du bon ; c’est la raison qui conduit à la philosophie par les mêmes procédés. On n’a jamais fait de philosophie passable avec ce que nous appelons le sentiment. Les Grecs, qui s’y connaissaient un peu, n’ont jamais cru que le sentiment seul pût guider, soit dans la pratique des arts, soit dans les jugements que l’on peut porter sur leurs productions. « Toutes choses étaient ensemble ; l’intelligence les divisa et les arrangea », dit Anaxagore[1]. Si la foi et le sentiment font des miracles, ce n’est pas de cette façon. La foi fait mouvoir les montagnes peut-être, mais elle ne sait ni ne s’enquiert de quoi les montagnes sont faites, ni pourquoi elles sont montagnes. Si elle le savait, elle se garderait de les déranger de leur place.

Qu’est-ce, dans les arts, que le sentiment des choses, sans la connaissance des choses ?

Ce serait trop sortir de notre sujet que de nous étendre plus longtemps sur ces influences qui ont dirigé les arts de l’antiquité, soit dans la voie hiératique, soit dans la recherche du mieux. Il nous suffit d’indiquer quelques-uns de ces courants, avant de présenter le tableau de l’art de la statuaire pendant le moyen âge, tableau à peine entrevu, bien qu’il se développe chaque jour devant nos yeux.

Ce qu’était devenue la sculpture sous l’empire, dans les Gaules, chacun le sait. Des types antiques perfectionnés par les Grecs, répandus sur tout le continent occidental de l’Europe par les Romains, reproduits par une population d’artistes qui ne s’élevaient pas au-dessus de l’ouvrier vulgaire, il nous reste des fragments nombreux. Laissant de côté l’intérêt archéologique qui s’attache à ces débris, considérés comme œuvres d’art, ils ne causent qu’un ennui et un dégoût profonds. Nulle apparence d’individualité, d’originalité ; les auteurs de ces œuvres monotones travaillent à la tâche pour gagner leur salaire. Reproduisant des modèles déjà copiés, ne recourant jamais à la source vivifiante de la nature, traînant partout, de Marseille à Coutances, de Lyon à Bordeaux, leurs poncifs, ils couvrent la Gaule romanisée de monuments tous revêtus de la même ornementation banale, des mêmes bas-reliefs mous et grossiers d’exécution, comme ces joueurs d’orgues de nos jours qui vont porter les airs d’opéras jusque dans nos plus petits villages.

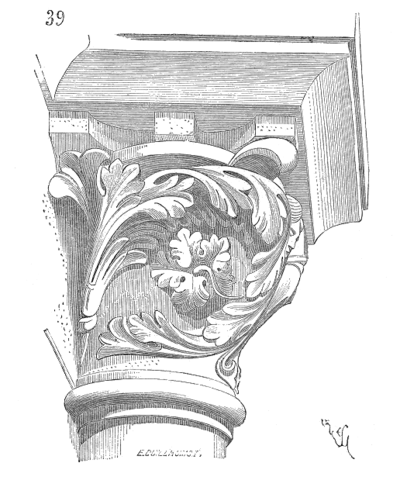

La sculpture dans les Gaules, au moment des grandes invasions, c’est-à-dire au IVe siècle, n’était plus un art, c’était un métier, s’abâtardissant chaque jour. Au point de vue de l’exécution seule, rien n’est plus plat, plus vulgaire, plus négligé. Mais comme composition, comme invention, on trouve encore dans ces fragments une sorte de liberté, d’originalité qui n’existe plus dans les tristes monuments élevés en Italie depuis Constantin jusqu’à la chute de l’empire d’Occident. L’esprit gaulois laisse percer quelque chose qui lui est particulier dans cette sculpture chargée, banale, sans caractère, et s’affranchit parfois du classicisme romain en pleine décadence. Ainsi, par exemple, il ne s’astreint pas à des reproductions identiques d’un même modèle pour les chapiteaux d’un ordre dépendant d’un édifice. Les fûts des colonnes se couvrent d’ornements variés. Les types admis pour les ordres se modifient ; il y a comme une tentative d’affranchissement. Ce n’est pas ici l’occasion de nous étendre sur la valeur de ces symptômes qui, au total, n’est pas considérable mais cependant nous devons les signaler, parce qu’ils font connaître que la Gaule ne restait pas absolument sous l’influence étroite de la tradition des arts romains. Des fragments existant à Autun, au Mont-Dore, à Auxerre, à Lyon, à Reims, à Dijon, dans le Soissonnais, et qui datent des IIIe, IVe, et Ve siècles, indiquent ces tendances originales. Voici un de ces fragments, entre autres, un chapiteau (fig. 1) provenant du portique de clôture du temple de Champlieu, près de Compiègne, qui présente une disposition particulière et qu’on ne retrouverait pas dans les édifices italiens de la même époque (IIIe siècle).

Cette tendance, — en admettant qu’elle fût générale sur le sol des Gaules, — se perdit dans le flot des invasions. L’art de la sculpture s’éteint sous les conquérants du Nord, et si, dans les rares édifices qui nous restent de l’époque mérovingienne, on rencontre çà et là quelques fragments de sculpture, ils sont arrachés à des monuments gallo-romains. Sous les Carlovingiens, des tentatives sont faites pour renouer la chaîne brisée des arts, mais ces tentatives n’aboutissent guère qu’à de pâles copies des types de l’antiquité romaine, sous une influence byzantine plus ou moins prononcée. Charlemagne ne pouvait songer à autre chose, en fait d’art, qu’à remuer les cendres de l’empire romain pour y retrouver quelques étincelles ; il essayait une renaissance des formes et des moyens pratiques oubliés. De semblables tentatives n’aboutissent qu’à des pastiches grossiers. On ne refait pas des arts avec des lois, des institutions ou des règlements ; il faut d’autres éléments pour les rendre viables et les faire pénétrer dans une nation. Or, sous les Carlovingiens, l’heure d’une véritable renaissance des arts n’était pas sonnée. Les ferments apportés par les peuplades conquérantes étaient depuis trop peu de temps mêlés à la vieille civilisation gallo-romaine pour qu’un art, comme la sculpture, pût éclore.

Ce n’est en effet qu’à la fin du XIe siècle que l’on voit apparaître les premiers embryons de cet art de la sculpture française, qui, cent ans plus tard, devait s’élever à une si grande hauteur. Alors, à la fin du XIe siècle, les seules provinces de la Gaule qui eussent conservé des traditions d’art de l’antiquité étaient celles dont l’organisation municipale romaine s’était maintenue. Quelques villes du Midi, à cette époque, se gouvernaient encore intra muros, comme sous l’empire ; par suite, elles possédaient leurs corps d’artisans et les traditions des arts antiques, très-affaiblies, il est vrai, mais encore vivantes. Toulouse, entre toutes ces anciennes villes gallo-romaines, était peut-être celle qui avait le mieux conservé son organisation municipale. Les arts, chez elle, n’avaient pas subi une lacune complète, ils s’étaient perpétués. Aussi cette cité devint-elle, dès le commencement du XIIe siècle, le centre d’une école puissante et dont l’influence s’étendit sur un vaste territoire.

Dans une autre région de la France, l’ordre de Cluny, institué au commencement du Xe siècle, avait pris, au milieu du XIe, un développement prodigieux[2].

À cette époque, les clunisiens étaient en rapport avec l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre, la Hongrie ; non-seulement ils possédaient des maisons dans ces contrées, mais encore ils entretenaient des relations avec l’Orient. C’est au sein de ces établissements clunisiens que nous pouvons constater un véritable mouvement d’art vers la seconde moitié du XIe siècle. Jusqu’alors, sur le sol des Gaules, et depuis la chute de l’empire, la sculpture n’est plus ; mais tout à coup elle se montre comme un art déjà complet, possédant ses principes, ses moyens d’exécution, son style. Un art ne pousse pas cependant comme des champignons ; il est toujours le résultat d’un travail plus ou moins long, et possède une généalogie. C’est cette généalogie qu’il convient d’abord de rechercher.

En 1098, une armée de chrétiens commandée par Godefroi, le comte, Baudouin, Bohémond, Tancrède, Raymond de Saint-Gilles et beaucoup d’autres chefs, s’empara d’Antioche, et depuis cette époque jusqu’en 1268, cette ville resta au pouvoir des Occidentaux. Antioche fut comme le cœur des croisades ; prélude de cette période de conquêtes et de revers, elle en fut aussi le dernier boulevard. C’était dans ces villes de Syrie, bien plus que dans la cité impériale de Constantinople, que les arts grecs s’étaient réfugiés. Au moment de l’arrivée des croisés, Antioche était encore une ville opulente, industrieuse, et possédant des restes nombreux de l’époque de sa splendeur. Toute entourée de ces villes grecques abandonnées depuis les invasions de l’islam, mais restées debout, villes dans lesquelles on trouve encore aujourd’hui tous les éléments de notre architecture romane. Antioche devint une base d’opérations pour les Occidentaux, mais aussi un centre commercial, le point principal de réunion des religieux envoyés par les établissements monastiques de la France, lorsque les chrétiens se furent emparés de la Syrie. D’ailleurs, avec les premiers croisés, étaient partis de l’Occident, à la voix de Pierre l’Ermite, non-seulement des hommes de guerre, mais des gens de toutes sortes, ouvriers, marchands, aventuriers, qui bientôt, avec cette facilité qu’ont les Français principalement d’imiter les choses nouvelles qui attirent leur attention, se façonnèrent aux arts et métiers pratiqués dans ces riches cités de l’Orient. C’est en effet à dater des premières années du XIIe siècle que nous voyons l’art de la sculpture se transformer sur le sol de la France, mais avec des variétés qu’il faut signaler. Les monuments grecs des VIe et VIIe siècles qui remplissent les villes de Syrie, et notamment l’ancienne Cilicie, possèdent une ornementation sculptée d’un beau style, et qui rappelle celui des meilleurs temps de la Grèce antique[3], mais sont absolument dépourvus de statuaire. Cependant il y avait eu à Constantinople, avant et après les fureurs des iconoclastes, des écoles de sculpteurs statuaires, qui fabriquaient quantité de meubles en bois, en ivoire, en orfèvrerie, que les Vénitiens et les Génois répandaient en Occident. Nous possédons, dans nos musées et nos bibliothèques, bon nombre de ces objets antérieurs au XIIe siècle. Il ne paraît pas toutefois que les artistes byzantins se livrassent à la grande statuaire, et les exemples dont nous parlons ici sont, à tout prendre, de petite dimension et d’une exécution souvent barbare. Il n’en était pas de même pour la peinture : les Byzantins avaient produit dans cet art des œuvres tout à fait remarquables, et dont nous pouvons nous faire une idée par les peintures des églises de la Grèce[4] et par les vignettes des manuscrits de la Bibliothèque impériale.

Or, parmi ces croisés partis des différents points de l’extrême Occident, les uns rapportent, dès le commencement du XIIe siècle, de nombreux motifs de sculpture d’ornement d’un beau caractère, d’autres de l’ornementation et de la statuaire.

Nous voyons, par exemple, à cette époque, le Poitou, la Saintonge, la Normandie, l’Île-de-France, la Picardie, l’Auvergne, répandre sur leurs édifices, des rinceaux, des chapiteaux, des frises d’ornements d’un très-beau style, d’une bonne exécution, qui semblent copiés, ou du moins immédiatement inspirés par l’ornementation byzantine de la Syrie, tandis qu’à côté de ces ornements, la statuaire demeure à l’état barbare et ne semble pas faire un progrès sensible. Mais si nous nous transportons en Bourgogne, sur les bords de la Saône, dans le voisinage des principaux monastères clunisiens, c’est tout autre chose. La statuaire a fait, au commencement du XIIe siècle, un progrès aussi rapide que l’ornementation sculptée, et rappelle moins encore par son style les diptyques byzantins, que les peintures qui ornent les monuments et les manuscrits grecs. Ceci s’explique. Si des moines grossiers, si des ouvriers ignorants pouvaient reproduire les ornements grecs qui abondent sur les édifices de la Syrie septentrionale, ils ne pouvaient copier des statues ou bas-reliefs à sujets, qui n’existaient pas. Ils s’orientalisaient quant à la décoration sculptée, et restaient gaulois quant à la statuaire. Pour transposer dans les arts, il faut un certain degré d’instruction, de savoir, que les clunisiens seuls alors possédaient. Les clunisiens firent donc chez eux une renaissance de la statuaire, à l’aide de la peinture grecque. Cela est sensible pour quiconque est familier avec cet art. Si nous nous transportons, par exemple, devant le tympan de la grande porte de l’église abbatiale de Vézelay, ou même devant celui de la grande porte de la cathédrale d’Autun, qui lui est quelque peu postérieur, nous reconnaîtrons dans ces deux pages et particulièrement dans la première, une influence byzantine prononcée, incontestable, et cependant cette statuaire ne rappelle pas les diptyques byzantins, ni par la composition, ni par le faire, mais bien les peintures.

Autant la statuaire byzantine du vieux temps prend un caractère hiératique, autant elle est bornée dans les moyens, conventionnelle, autant la peinture se fait remarquer par une tendance dramatique, par la composition, par l’exactitude et la vivacité du geste[5]. Ces mêmes qualités se retrouvent à un haut degré dans les bas-reliefs que nous venons de signaler. De plus, dans ces bas-reliefs, les draperies sont traitées comme dans les peintures grecques, et non comme elles le sont sur les monuments byzantins sculptés. La composition des bas-reliefs de Vézelay, par la manière dont les personnages sont groupés, rappelle également les compositions des peintures grecques ; on y remarque plusieurs plans, des agencements de lignes, un mouvement dramatique très-prononcé. Mais par cela même que les clunisiens transposaient d’un art dans l’autre, tout en laissant voir la source d’où sortait la statuaire, ils étaient obligés de recourir, pour une foule de détails, à l’imitation des objets qui les entouraient. Aussi l’architecture, les meubles, les instruments, sont français, les habits mêmes, sauf ceux de certains personnages sacrés, qui sont évidemment copiés sur les peintures grecques, sont les habits portés en Occident, mais ils sont byzantinisés (qu’on nous pardonne le barbarisme) par la manière dont ils sont rendus dans les détails. Quant aux têtes, et cela est digne de fixer l’attention des archéologues et des artistes, elles ne rappellent nullement les types admis par les peintres grecs. Les sculpteurs occidentaux ont copié, aussi bien qu’ils ont pu le faire, les types qu’ils voyaient, et cela souvent avec une délicatesse d’observation et une ampleur très-remarquables.

Nous avons souvent entendu discuter ce point, de savoir si ces bas-reliefs de Vézelay, d’Autun, de Moissac, de Charlien, etc., étaient sculptés par des artistes envoyés d’Orient, ou s’ils étaient dus à des sculpteurs occidentaux travaillant sous une influence byzantine. Longtemps nous avons hésité devant ce problème; mais, après avoir examiné beaucoup de ces sculptures françaises, des sculptures et des peintures grecques, surtout des vignettes de manuscrits; après avoir réuni des dessins et des photographies en grand nombre pour établir des comparaisons immédiates, notre hésitation a dû cesser. D’ailleurs, si des artistes grecs avaient été appelés en France pour exécuter ces sculptures, ils auraient trahi leur origine sur quelques points, une inscription, un meuble, un ustensile. Rien de pareil ne se rencontre sur aucun de ces bas-reliefs. Tout est occidental, et encore une fois la sculpture des Byzantins à cette époque n’est pas traitée comme celle de ces bas-reliefs français.

Dans cette statuaire française que nous regardons comme dérivée de la peinture byzantine très-ancienne, — car certainement les vignettes de manuscrits servaient de types aux clunisiens, et ces manuscrits pouvaient être très-antérieurs au XIIe siècle, — une des qualités qui frappent le plus les personnes qui savent voir, c’est l’exactitude et la vérité saisissantes du geste. Or, quand on se rappelle à quel degré de barbarie était tombée la statuaire au Xe siècle, et combien cette qualité était oubliée alors, les artistes sortis des écoles de Cluny avaient dû recourir à des modèles d’une grande valeur, comme art, pour se former.

Mais il en est de ce fait historique comme de bien d’autres, il faut se garder d’établir un système sur un seul groupe d’observations. Ce qui est vrai ici peut être erroné là. Si les clunisiens sont parvenus, au commencement du XIIe siècle, à former une école de sculpteurs avec les éléments que nous venons d’indiquer, il est évident que sur les bords du Rhin, qu’en Provence et à Toulouse, l’influence byzantine s’était fait sentir dès avant les premières croisades, et avait permis de constituer des écoles de sculpture relativement florissantes. Sur les bords du Rhin, les efforts que Charlemagne avait fait pour faire renaître les arts avaient porté quelques fruits. Ce prince s’était entouré d’artistes byzantins, avait reçu de Byzance et de Syrie des présents considérables en objets d’art. Depuis son règne, les traditions introduites par les artistes orientaux, les objets réunis dans les monastères, dans les palais, avaient permis de former une école pseudo-byzantine, qui ne laissait pas d’avoir une certaine valeur relative. En Provence, dans une partie du Languedoc, et à Toulouse notamment, une autre école s’était constituée dès le XIe siècle, en s’appuyant sur les exemples si nombreux d’objets d’art rapportés d’Orient par le commerce de la Méditerranée.

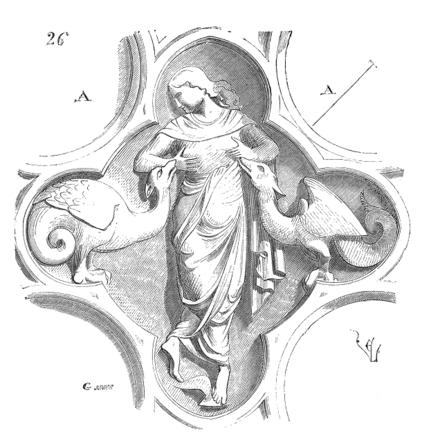

Au Xe siècle, les Vénitiens avaient des comptoirs dans un certain nombre de villes du Midi et jusqu’à Limoges. Ces négociants fournissaient les provinces du Midi et du Centre d’étoffes de soie orientales, de bijoux, de coffrets et ustensiles d’ivoire et de métal fabriqués à Constantinople, à Damas, à Antioche, à Tyr. Il suffit de voir les sculptures du XIe siècle qui existent encore autour du chœur de Saint-Sernin de Toulouse, et dans le cloître de Moissac, pour reconnaître dans cette statuaire des copies grossières de ivoires byzantins. Voici (fig. 2) un de ces exemples provenant du cloître de Moissac.

Cette image de saint Pierre, de marbre, est très bas-relief. On retrouve là, non-seulement le caractère des sculptures de Byzance, mais le faire, le style hiératique maniéré, et jusqu’aux procédés pour indiquer les draperies. Il est certain que les artistes qui taillaient ces images ne regardaient ni la nature, ni même les nombreux fragments de l’antiquité romaine qui abondaient dans cette contrée, mais qu’ils n’avaient d’yeux que pour ces ouvrages byzantins d’ivoire, de cuivre ou d’argent repoussé qu’on exportait sans cesse de Constantinople. Tout dans cette sculpture est de convention ; on n’y retrouve que les traces effacées d’un art qui ne procède plus que par recettes. Mais de cette sculpture qui sent si fort la décadence, à celle qu’on fit un siècle plus tard à peine, dans les mêmes provinces, il y a toute une révolution ; car cette dernière a repris l’air de jeunesse qui appartient à un art naissant. Ce n’est plus la barbarie sénile, c’est le commencement d’un art qui va se développer. Des causes politiques empêchèrent cette école languedocienne de s’élever, ainsi que nous l’exposerons tout à l’heure ; mais ce que nous venons de dire explique les diverses natures des influences byzantines en France pendant le XIe siècle et les premières années du XIIe. Ces artistes de Provence, du Languedoc, du Rhin, par cela même qu’ils avaient entre les mains un grand nombre d’objets sculptés provenant de Byzance, n’avaient pas eu, comme les clunisiens, à transporter l’art de la peinture dans la statuaire ; aussi leurs produits n’ont pas cette originalité des œuvres de l’école clunisienne, qui, procédant de la peinture à la sculpture, devait mettre beaucoup du sien dans les imitations byzantines.

Voici donc, à la fin du XIe siècle, quel était l’état des écoles de sculpture dans les différentes provinces de la France actuelle. Les traditions romaines s’étaient éteintes à peu près partout, et ne laissaient plus voir que de faibles lueurs dans les villes du Midi. En Provence, les restes des monuments romains étaient assez nombreux pour que l’école de sculpture renaissante à cette époque s’inspirât principalement de la statuaire antique, tandis qu’elle allait chercher les ornements et les formes de l’architecture en Orient[6]. L’école de Toulouse avait abandonné toute tradition romaine, et s’inspirait, quant à la statuaire, des nombreux exemples sculptés rapportés de Byzance : l’ornementation était alors un compromis entre les traditions gallo-romaines et les exemples venus de Byzance. Dans les provinces rhénanes l’élément byzantin, mais altéré, dominait dans la statuaire et l’ornementation. Dans les provinces occidentales, le Périgord, la Saintonge, la statuaire était à peu près nulle, et l’ornementation, gallo-romaine, bien que Saint-Front eût été bâti sur un plan byzantin. À Limoges et les villes voisines, vers l’ouest et le sud, la proximité des comptoirs vénitiens avait donné naissance à une école assez florissante, appuyée sur les types byzantins. En Auvergne, le Nivernais et une partie du Berry, les traditions byzantines inspiraient la statuaire, tandis que l’ornementation conservait un caractère gallo-romain. Mais ces provinces étaient en rapport par Limoges avec les Vénitiens, et recevaient dès lors un grand nombre d’objets venus d’Orient. En Bourgogne, dans le Lyonnais, l’école clunisienne produisait seule des œuvres d’une valeur originale, et comme statuaire, et comme ornementation, par les motifs déduits plus hauts. Dans l’Île-de-France la statuaire n’avait nulle valeur, et l’ornementation, comme celle de la Normandie, s’inspirait des compositions byzantines, à cause de la grande quantité d’étoffes d’Orient qui pénétraient dans ces provinces par le commerce des Vénitiens et des Génois. En Poitou, la statuaire était également tombée dans la plus grossière barbarie, et l’ornementation, lourde, était un mélange de traditions gallo-romaines et d’influences byzantines fournies par les étoffes et les ustensiles d’Orient.

Si l’on consulte la carte que nous avons dressée pour accompagner l’article Clocher (fig. 6), on se rendra compte d’une partie de ces divisions d’écoles, bien que les arts de la sculpture n’aient pas exactement les mêmes foyers que ceux de l’architecture. Ainsi, il y a une école d’architecture normande au commencement du XIe siècle, et il n’y a pas, à proprement parler, d’école de sculpture normande. L’école de sculpture de l’Île-de-France ne commence à rayonner que vers la fin de la première moitié du XIIe siècle. Si l’influence de l’architecture rhénane se fait sentir au commencement du XIIe siècle jusqu’à Châlons-sur-Marne, la sculpture des bords du Rhin ne pénètre pas si loin vers l’ouest. Toulouse, qui n’a pas, à la fin du XIe siècle, une école d’architecture locale, possède déjà une puissante école de sculpture. L’architecture, développée au XIe siècle dans les provinces occidentales, ne possède des écoles de sculpture dignes de ce nom qu’au XIIe siècle. On peut donc compter vers 1100, en France, cinq écoles de statuaire : la plus ancienne, l’école rhénane ; l’école de Toulouse, l’école de Limoges, l’école provençale, et la dernière née, l’école clunisienne. Or, cette dernière allait promptement en former de nouvelles sur la surface du territoire, et renouveler entièrement la plupart de celles qui lui étaient antérieures, en les poussant en dehors de la voie hiératique, à la recherche du vrai, vers l’étude de la nature. Constatons d’abord que partout où résident les clunisiens au commencement du XIIe siècle, la sculpture acquiert une supériorité marquée, soit comme ornementation, soit comme statuaire. Le témoignage d’un contemporain, celui de saint Bernard, qui s’éleva si vivement contre ces écoles de sculptures clunisiennes et qui essaya de combattre leur influence, serait une preuve de l’importance qu’elles avaient acquise au XIIe siècle, si les monuments n’étaient pas là.

L’école clunisienne était la seule en effet qui pouvait se développer, parce qu’en prenant pour point de départ, pour enseignement, dirons-nous, l’art byzantin, elle observait la nature, et tendait à s’éloigner ainsi des types consacrés, à se soustraire peu à peu à l’hiératisme des arts grecs des bas temps, et qu’elle avait su prendre, dans ces arts, comme modèle, celui qui avait conservé les allures les plus libres, la peinture.

La peinture byzantine, en effet, n’excluait pas encore à cette époque l’individualisme, tandis que la sculpture semblait ne reproduire que des types uniformes consacrés. Les vignettes de manuscrits grecs du VIe au Xe siècle présentent, non-seulement des compositions empreintes d’une liberté que ne conservent pas les sculptures des ivoires et objets d’orfèvrerie, mais qui reproduisent évidemment des portraits. Ces vignettes tiennent compte de la perspective, de l’effet produit par des plans différents, par la lumière ; quelques-unes même sont profondément empreintes d’une intention dramatique[7].

Nous allons montrer comment les clunisiens avaient introduit dans la sculpture, imitée comme faire et comme style de l’école byzantine, ces éléments de liberté et l’observation de la nature soit par la reproduction vraie du geste, soit par l’étude des types qu’ils avaient sous les yeux. C’est la porte principale de l’église abbatiale de Vézelay, ouvrage d’une grande valeur pour l’époque, qui va nous fournir les exemples les plus remarquables de cette statuaire pseudo-byzantine des clunisiens, à la fin du XIe siècle ou pendant les premières années du XIIe

L’ensemble de cette œuvre est présentée dans l’article Porte (fig. 11). On remarquera, tout d’abord, qu’il y a dans cette composition un mouvement, une mise en scène, qui n’existent pas dans les compositions byzantines de la même époque ou antérieures. L’idée dramatique subsiste au milieu de ces groupes de personnages auxquels l’artiste a voulu donner la vie et le mouvement. Voyons les détails : voici fig. 3, deux des figures 3/4 nature, sculptées sur le pied-droit de droite ; c’est un saint Pierre qui discute avec un autre apôtre attentif et paraissant se disposer à donner la réplique.

On comprendra qu’il ne nous serait pas possible de fournir la quantité d’exemples que comporterait un pareil sujet qui demanderait, à lui seul, un ouvrage étendu. Nous devons nous borner à signaler quelques points saillants afin d’attirer l’attention des artistes, des archéologues, des anthropologistes, sur ces questions dont la valeur est trop dédaignée.

Nous avons parlé de l’école de Toulouse, toute byzantine au XIe siècle. Comme ses sœurs, au XIIe siècle cette école abandonne en partie l’hiératisme grec des bas temps pour chercher l’étude de la nature.

Le petit hôtel de ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne)[8] est un des plus jolis édifices du milieu du XIIe siècle, c’est-à-dire de 1140 environ. Il appartient à l’école de Toulouse. Sa sculpture est traitée avec un soin et une perfection rares.

Entre autres figures, sur l’un des chapiteaux de la galerie du premier étage de ce monument est sculpté un roi dont nous donnons ici le masque (fig. 6). S’il est un caractère de tête bien caractérisé, évidemment pris sur la nature, c’est celui-là. Ce front large, ces yeux bien fendus, grands, ces arcades sourcilières éloignées du globe de l’œil, ce nez fin, cambré, serré à la racine et près des narines, celles-ci étant minces, relevées ; ces lèvres fermes et nettement bordées ; cette barbe en longues mèches, ces oreilles écartées du crâne, ces cheveux longs et soyeux ne présentent-ils pas un de ces types slaves comme on en trouve en Hongrie et sur les bords du bas Danube[9]. À côté de cette tête il en est d’autres qui présentent un caractère absolument différent et qui se rapproche des types les plus fréquemment adoptés dans la statuaire de Toulouse.

Poursuivons cette revue avant de reprendre l’ordre que nous devons suivre dans cet article.

Transportons-nous à Chartres. Le portail occidental de la cathédrale présente une suite de statues d’une exécution très-soignée. Ce sont de grandes figures longues qui semblent emmaillotées dans leurs vêtements comme des momies dans leurs bandelettes et qui sont profondément pénétrées de la tradition byzantine comme faire, bien que les vêtements soient occidentaux. Les têtes de ces personnages ont l’aspect de portraits et de portraits exécutés par des maîtres. Nous prenons l’une d’elles, que connaissent toutes les personnes qui ont visité cette cathédrale[10] (fig. 7).

Si l’on demandait laquelle de ces deux femmes est la maîtresse, laquelle la servante, personne ne s’y tromperait ; il y a dans la tête de la reine A, de Corbeil, une distinction, un sentiment de dignité, une gravité intelligente qui ne se trouvent pas dans la tête B, de Chartres. Mais si nous mettons en parallèle la tête de femme de Chartres avec celle de l’homme (fig. 7), ces deux types appartiennent bien à la même race ; si nous voyons ensemble les têtes du roi et de la reine de Notre-Dame de Corbeil, il est évident que ces personnages appartiennent tous deux aussi à une même race. Ce qu’il y a de railleur et d’amer dans la bouche de l’homme de Chartres se traduit dans le masque de la femme par une expression de bonhomie malicieuse. Les yeux de ces deux masques sont fendus de même, les paupières couvrent en partie le globe ; le nez est large à la base et la mâchoire développée. Les personnages de Corbeil ont tous deux les yeux bien ouverts, les arcades sourcilières semblables, la bouche identique, la mâchoire fine, le nez délicat[11].

Entrons dans une autre province ; en Poitou vers la même époque, c’est-à-dire de 1120 à 1140, la statuaire abonde sur les monuments. Cette statuaire est fortement empreinte du style byzantin, mais cependant l’individualisme, l’étude de la nature se fait sentir.

Voici (fig. 10) la tête d’une femme faisant partie d’un relief représentant la naissance du Sauveur, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande, Poitiers. Qui ne reconnaîtrait là un de ces types si fréquents dans le Poitou ? L’angle externe de l’œil est abaissé, le nez est fort, droit, formant avec le front une ligne continue, le front est bien fait mais bas, la partie supérieure du crâne plate, la bouche près du nez et les lèvres charnues, la mâchoire ronde et développée, les joues grandes, les cheveux lisses. Mais nous devons limiter cet examen de l’observation des types humains à quelques exemples et reprendre l’historique des diverses écoles de sculpture du sol français.

Les influences byzantines n’ont pas été les seules qui aient permis à l’art de la sculpture de se relever de l’état de barbarie absolue où il était tombé.

Il est certain que des éléments d’art, très-peu développés il est vrai, avaient été introduits par les envahisseurs des Ve et VIe siècles. Les Burgondes, entre tous ces barbares venus du nord-est, semblent avoir apporté avec eux quelques-uns de ces éléments tout à fait étrangers aux arts de la Rome antique et même de Byzance.

Il existe dans les cryptes de l’ancienne rotonde de Saint-Bénigne, à Dijon, rebâtie en 1001 par l’abbé Guillaume, des fragments de l’édifice du VIe siècle. Ces fragments consistent en débris de moulures et de sculptures, lesquels ont à nos yeux un intérêt particulier. L’un des chapiteaux retrouvés dans les massifs du commencement du XIe siècle et qui par conséquent ne peuvent avoir appartenu qu’à un monument plus ancien, n’a rien qui rappelle le style gallo-romain. Cette étrange sculpture dont nous donnons (fig. 11) un dessin, se rapprocherait plutôt de certains types d’ornementation de l’Inde.

C’est un entrelacement d’êtres monstrueux parmi lesquels on distingue des serpents. Certaines sculptures anciennes de Scandinavie et d’Islande ont avec ce chapiteau des rapports de parenté non contestables. On y retrouve cette abondance de monstres, ce travail par intailles, ces ornements en forme de palmettes, ces entrelacs.

« La conquête des provinces méridionales et orientales de la Gaule par les Visigoths et les Burgondes fut loin d’être aussi violente que celle du Nord par les Francs. Étrangers à la religion que les Scandinaves propageaient autour d’eux, ces peuples avaient émigré par nécessité avec femmes et enfants sur le territoire romain.

« C’était par des négociations réitérées plutôt que par la force des armes qu’ils avaient obtenu leurs nouvelles demeures. À leur entrée en Gaule ils étaient chrétiens comme les Gaulois, quoique de la secte arienne, et se montraient en général tolérants, surtout les Burgondes. Il paraît que cette bonhomie, qui est un des caractères actuels de la race germanique, se montra de bonne heure chez ce peuple. Avant leur établissement à l’ouest du Jura presque tous les Bourgondes étaient gens de métiers, ouvriers en charpente ou en menuiserie. Ils gagnaient leur vie à ce travail dans les intervalles de la paix et étaient ainsi étrangers à ce double orgueil du guerrier et du propriétaire civil, qui nourrissait l’insolence des autres conquérants barbares »[12].

C’est en effet dans les provinces de la Gaule romaine où s’établirent les Burgondes et les Visigoths que nous pouvons signaler un sentiment d’art étranger aux traditions gallo-romaines. C’est dans ces provinces de l’est conquises par les Burgondes et dans l’Aquitaine, occupée par les Visigoths, que les écoles de sculpture se développent plus particulièrement avant le XIIe siècle, tandis que les provinces occupées par les Francs demeurent attachées aux traditions gallo-romaines jusqu’au moment des premières croisades. Les Normands ne laissèrent pas d’apporter avec eux quelques ferments d’art, mais cela se bornait à ces ornements qu’on retrouve chez les peuples scandinaves et ne concernait point la statuaire qui semble leur avoir été tout à fait étrangère. Si les monuments normands les plus anciens, c’est-à-dire du XIe siècle, conservent quelques traces de sculptures, celles-ci se bornent à des entrelacs grossiers, à des imbrications et des intailles ; mais la figure n’y apparaît qu’à l’état monstrueux ; encore est-elle rare.

Les invasions scandinaves qui eurent lieu dès le VIe siècle sur les côtes de l’ouest avaient-elles aussi déposé quelques germes de cette ornementation d’entrelacs et de monstres tordus que l’on rencontre encore au XIe siècle sur les monuments du bas Poitou et de la Saintonge ? C’est ce que nous ne saurions décider. Quoi qu’il en soit, cette ornementation ne conserve plus le caractère gallo-romain abâtardi que l’on trouve encore entier dans le Périgord, le Limousin et une bonne partie de l’Auvergne pendant le XIe siècle et qui ne cessa de se reproduire en Provence jusques au XIIIe.

Nous avons montré par un exemple (fig. 2) ce qu’était devenue la statuaire au XIe siècle dans les villes d’Aquitaine ayant conservé des écoles d’art. Elle n’était plus qu’un pastiche grossier des ivoires byzantins répandus par les négociants en Occident. Cependant cette province, comme celles du Nord et de l’Est, fait au commencement du XIIe siècle un effort pour abandonner les types hiératiques ; elle aussi cherche le dramatique, l’expression vraie du geste, et elle ne dédaigne plus l’étude de la nature. Le musée de Toulouse et l’église de Saint-Sernin nous offrent de très-beaux spécimens de ce passage de l’imitation plate des types rapportés de Byzance à un art très-développé bien qu’empreint encore des données grecques byzantines.

Voici (fig. 13) un fragment d’un de ces chapiteaux représentant Salomé, la fille d’Hérodiade, au moment où elle obtient d’Hérode, pendant un festin et en dansant devant lui, la tête de saint Jean-Baptiste. Les gestes de ces deux personnages sont exprimés avec délicatesse, indiquent le sujet non sans une certaine grâce maniérée. Les draperies, les détails des vêtements, d’une extrême richesse, sont rendus avec une précision, une vivacité et un style que l’on ne rencontre plus à cette époque dans la sculpture engourdie des Byzantins.

Ces belles écoles toulousaines du XIIe siècle dont il nous reste de si remarquables fragments, s’éteignent pendant les cruelles guerres contre les Albigeois. Cependant si l’on considère leurs œuvres à Toulouse, à Moissac, à Saint-Antonin, à Saint-Hylaire[13], à Saint-Bertrand de Comminge[14], on peut admettre qu’elles eussent pu rivaliser avec les meilleures écoles du Nord pendant le XIIe siècle. Faire sortir un art libre, poursuivant le progrès par l’étude de la nature, en prenant un art hiératique comme point de départ, c’est ce que firent avec un incomparable succès les Athéniens de l’antiquité. Des sculptures dites éginétiques, c’est-à-dire empreintes encore profondément d’un caractère hiératique, aux sculptures de Phidias, il y a vingt-cinq ou trente ans. Or nous voyons en France le même phénomène se produire. Des statues de Chartres, de Corbeil, de Châlons-sur-Marne, de Notre-Dame de Paris[15], de Saint-Loup (Seine-et-Marne), à la statuaire du portail occidental de la cathédrale de Paris il y a un intervalle de cinquante ans environ et le pas franchi est immense. Dans cette statuaire des premières années du XIIIe siècle il n’y a plus rien qui rappelle les données byzantines pas plus qu’on ne retrouve de traces de la statuaire éginétique, toute empreinte de l’hiératisme de l’Asie, dans les sculptures du temple de Thésée ou du Parthénon.

Cela, si nous envisageons l’art à un point de vue philosophique, mérite une sérieuse attention et tendrait à détruire une opinion généralement répandue, savoir : que l’art ne saurait se développer dans le sens du progrès s’il prend pour point de départ un art à son déclin enfermé dans des formules hiératiques. Les Hellènes cependant se saisirent des arts déjà engourdis de l’Asie et de l’Égypte comme on se saisit d’un langage. En peu de temps avec ces éléments, desquels jusqu’à eux on ne savait tirer qu’un certain nombre d’idées formulées de la même manière, ils surent tout exprimer.

Comment ce phénomène put-il se produire ? C’est qu’ils n’avaient considéré l’art hiératique que comme un moyen quasi-élémentaire d’enseignement, un moyen d’obtenir d’abord une certaine perfection d’exécution, un degré déjà franchi au-dessous duquel il était inutile de redescendre. Quand leurs artistes eurent appris le métier à l’aide de ces arts, très-développés au point de vue de l’exécution matérielle, quand ils furent assurés de l’habilité de leur main, quand (pour nous servir encore de la comparaison de tout à l’heure) ils eurent une parfaite connaissance de la grammaire, alors seulement ils cherchèrent à manifester leurs propres idées à l’aide de ce langage qu’ils savaient bien. Une fois certains de ne pas tomber dans une exécution matérielle inférieure à celle des arts asiatiques, ils n’essayèrent plus d’en reproduire les types, mais se tournant du côté de la nature, étudiant ses ressorts physiologiques et psychologiques avec une finesse incomparable, ils s’élancèrent à la recherche de l’idéal ou plutôt de la nature idéalisée. Comment cela ? D’abord, de la reproduction plus ou moins fidèle des types hiératiques qui leur servent de modèles, ils en viennent à chercher l’imitation des types vivants qui les entourent. Cet effort est visible dans les sculptures doriennes de la Sicile, de la grande Grèce et dans celles de l’Hellade les plus anciennes. Comme chez les Égyptiens et les Assyriens, le portrait sinon de l’individu, de la race au moins, apparaît dans la statuaire dorienne immédiatement après des essais informes.

Mais au lieu de faire comme l’artiste assyrien et égyptien qui, perpétuant ces reproductions de types, arrivait à les exprimer d’une manière absolument conventionnelle ; qui possédait des formules, des poncifs pour faire un Lybien, un Nubien, un Ionien, un Mède ou un Carien, le Grec réunit peu à peu ces types divers d’individus et même de races ; il leur fait subir une sorte de gestation dans son cerveau, pour produire un être idéal, l’humain par excellence. Ce n’est pas le Mède ou le Macédonien, le Sémite pur ou l’Égyptien, le Syrien ou le Scythe, c’est l’homme. Cherchant une abstraction parfaite il ne saurait s’arrêter ; il retouche sans cesse ce modèle abstrait qui est une création éternellement remise dans le moule, et par cela même qu’il cherche toujours, qu’il va devant lui, étant monté aussi haut que l’artiste peut atteindre, il doit redescendre. C’est ainsi que le Grec tourne le dos à l’hiératisme oriental.

Ce phénomène dans l’histoire de l’art se reproduit identiquement à la fin du XIIe siècle sur une grande partie du territoire français. Si les éléments sont moins purs, les résultats moins considérables, la marche est la même.

Les statuaires du XIIe siècle en France commencent par aller à l’école des Byzantins ; il faut avant tout apprendre le métier, c’est à l’aide des modèles byzantins que se fait ce premier enseignement. Cependant l’artiste occidental ne pouvant s’astreindre à la reproduction hiératique dès qu’il sait son métier, regarde autour de lui. Les physionomies le frappent ; il commence par copier des types de têtes, tout en conservant le faire byzantin dans les draperies, dans les nus, dans les accessoires. Bientôt de tous ces types divers, il prétend faire sortir un idéal, le beau, il y parvient. Que ce beau, que cet idéal ne soit pas le beau et l’idéal trouvé par le Grec, cela doit être, puisque jamais dans ce monde des causes semblables ne produisent deux fois des effets identiques ; que cet idéal soit inférieur à celui rêvé et trouvé par le Grec, en considérant le beau absolu, nous le reconnaissons ; mais ce mouvement d’art n’en est pas moins un des faits les plus remarquables des temps modernes.

Les conditions faites à l’art du statuaire par le christianisme étaient-elles d’ailleurs aussi favorables au développement de cet art que l’avait été l’état social de la Grèce ? Non. Chez les Grecs, la religion, les habitudes, les mœurs, tout semblait concourir au développement de l’art du statuaire. Si les Athéniens ne se promenaient pas tout nus dans les rues, le gymnase, les jeux, mettaient sans cesse en relief, aux yeux du peuple, les avantages corporels de l’homme et les habitants des villes grecques pouvaient distinguer la beauté physique du corps humain, comme de nos jours le peuple de nos villes distingue à première vue un homme bien mis et portant son vêtement avec aisance, d’un malotru. L’art ne pouvant plus se développer en observant et reproduisant avec distinction le côté plastique du corps humain devait se faire jour d’une autre manière. Il s’attacha donc à étudier les reflets de l’âme sur les traits du visage, dans les gestes, dans la façon de porter les vêtements, de les draper. Et ainsi limité, il atteignit encore une grande élévation.

Si donc nous voulons considérer l’art de la statuaire dans les temps antiques et dans le moyen âge du côté historique et en oubliant les redites de l’école moderne, nous serons amenés à cette conclusion, savoir : que les habitudes introduites par le christianisme étant admises, les statuaires du moyen âge en ont tiré le meilleur parti et ont su développer leur art dans le sens possible et vrai. Au lieu de chercher, comme nous le voyons faire aujourd’hui, à reproduire des modèles de l’antiquité grecque, ils ont pris leur temps tel qu’il était et ont trouvé pour lui un art intelligible, vivant, propre à instruire et à élever l’esprit du peuple. Un pareil résultat mérite bien qu’on s’y arrête, surtout si dans des données aussi étroites, ces artistes ont atteint le beau, l’idéal. S’en prendre à eux s’ils ne sculptaient point le Christ et la sainte Vierge nus comme Apollon et Vénus c’est leur faire une singulière querelle, d’autant que les Grecs eux-mêmes ne se sont pris d’amour qu’assez tard pour la beauté plastique dépouillée de tout voile. Mais la nécessité de vêtir la statuaire étant une affaire de mœurs, savoir donner au visage de beaux traits, une expression très-élevée, aux gestes un sentiment vrai et toujours simple, aux draperies un style plein de grandeur, c’était là un véritable mouvement d’art, neuf, original et certes plus sérieux que ne saurait l’être l’imitation éternelle des types de l’antiquité. Ces imitations de chic, le plus souvent, et dont on a tant abusé n’ont pu faire, il est vrai, descendre d’un degré les chefs-d’œuvre des beaux temps de la Grèce dans l’esprit des amants de l’art et c’est ce qui fait ressortir l’inappréciable valeur de ces ouvrages ; mais cela ne saurait les faire estimer davantage de la foule, aussi la statuaire de nos jours est-elle devenue affaire de luxe entretenue par les gouvernements, ne répondant à aucun besoin, à aucun penchant de l’intelligence du public ; or nous ne pensons pas qu’un art soit, s’il n’est compris et aimé de tous.

À Athènes toute la ville se passionnait pour une statue. À Rome, au contraire, les objets d’art étaient la jouissance de quelques-uns ; aussi la Rome impériale n’a pas un art qui lui soit propre, au moins quant à la statuaire. Pendant les beaux temps du moyen âge l’art de la statuaire était compris, c’était un livre ouvert où chacun lisait. La prodigieuse quantité d’œuvres de statuaire que l’on fit à cette époque prouve combien cet art était entré dans les mœurs. Il faut considérer d’ailleurs que si toutes ces sculptures ne sont pas des chefs-d’œuvre, il n’en est pas une qui soit vulgaire ; l’exécution est plus ou moins parfaite, mais le style, la pensée, ne font jamais défaut. La statuaire remplit un objet, signifie quelque chose, sait ce qu’elle veut dire et le dit toujours. Et l’on pourrait mettre au défi de trouver dans un monument du moyen âge une figure, une seule, occupant une place sans autre raison, comme cela se fait tous les jours au XIXe siècle, que de loger quelque part une statue achetée par l’État à M. X…

Un statuaire dans son atelier fait une statue pour une exposition publique ; cette statue était il y a trente ans un Cincinnatus, ou un Solon, ou une nymphe ; aujourd’hui c’est un jeune pâtre, ou une idée métaphysique, l’Espérance, l’Attente, le Désespoir. Deux ou trois particuliers en France, ou l’État, peuvent seuls acheter cette œuvre… Acquise, où la place-t-on ? Dans un jardin ?.. Dans un musée de province ? Dans la niche vide de tel ou tel édifice ? Dans une chapelle ou dans le vestibule d’un palais ?

Or, comment une statue conçue dans un atelier, sans savoir quelle sera sa destination, si elle sera éclairée par les rayons du soleil ou par un jour intérieur, comment cette statue, achetée par des personnes qui ne l’ont point demandée pour un objet et qui ne savent où la placer, comment cette statue, disons-nous, produirait-elle une impression sur le public ? Excepté quelques amateurs qui pourront apprécier certaines qualités d’exécution, qui s’en occupera ? Qui la regardera ?

Si des Athéniens voyaient ces niches vides dans nos édifices, attendant des statues inconnues, et ces statues dans des ateliers demandant des places qui n’existent pas, nous croyons qu’ils nous trouveraient de singulières idées sur les arts, et qu’en allant regarder les portails de Chartres, de Paris, d’Amiens ou de Reims, ils nous demanderaient quel était le peuple, dispersé aujourd’hui, auteur de ces œuvres. Mais si nous leur répondions, ainsi que de raison, que ces maîtres passés étaient nos ancêtres, nos ancêtres barbares… et que nous, gens civilisés, nous pratiquons l’art de la statuaire pour cinq ou six cents amateurs en France ou prétendus tels ; que d’ailleurs la multitude n’est pas faite pour comprendre ces produits académiques développés à grand’peine, en serre chaude, les Athéniens nous riraient au nez.

Le grand malentendu, c’est de supposer que le beau, parce qu’il est un est attaché à une seule forme ; or, la forme que revêt le beau et l’essence du beau ce sont deux choses aussi distinctes que peuvent l’être une pensée et la façon de l’exprimer, le principe créateur et la créature. L’erreur moderne des statuaires est de croire qu’en reproduisant l’enveloppe ils reproduisent l’être ; qu’en copiant l’instrument ils donnent l’idée de la mélodie.

L’idéal plastique du Grec possède l’agent, l’âme, le souffle qui l’a fait composer, parce que l’artiste grec a cherché logiquement une forme qui rendît sa pensée et l’a trouvée ; mais faire l’opération inverse, prendre l’imitation plastique seulement, puisque nous ne pouvons avoir ni les idées, ni les aspirations intellectuelles qui guidaient l’artiste, et croire que dans ce cadavre va venir se loger un souffle, c’est une illusion aussi étrange que serait celle du fabricant de fleurs artificielles attendant l’épanouissement d’un bouton de rose façonné par lui avec une rare perfection. Le merveilleux, c’est de nous entendre accuser de matérialisme en fait d’art, par ceux qui ne voient dans l’art de la statuaire que la reproduction indéfinie d’un type reconnu beau, mais auquel nous sommes impuissants à rendre l’âme qui l’a fait naître ! Nous avons la prétention de nous croire spiritualistes au contraire lorsque nous disons : « Ou ayez sur les forces de la nature, sur les émanations de la divinité les idées des Grecs, vivez dans leur milieu, si vous voulez essayer de faire de la statuaire comme celle qu’ils nous ont laissée, ou si vous ne pouvez retrouver ces conditions, cherchez autre chose. » Certes il n’est pas nécessaire d’être croyant pour exprimer, par les arts plastiques, des sentiments qui impressionnent des croyants, il est fort possible que Phidias ne fut nullement dévôt, mais il faut vivre dans un milieu d’idées ayant cours pour pouvoir leur donner une valeur compréhensible et pour pouvoir animer le bloc de marbre ou de pierre. Un athée payen pouvait être saisi de respect devant la statue de Jupiter d’Olympie, de Phidias, parce que cet homme, tout athée qu’il fût, se rendait compte de l’idée élevée que le Grec attachait au Zeus et vivait au milieu de gens qui l’adoraient. L’intelligence se séparait en lui de l’incrédulité. Mais aussi est-ce bien plutôt, le dirons-nous encore, l’intelligence que le sentiment qui permet à l’artiste de produire une impression, de donner le souffle à sa création. — Il est entendu que nous prenons ici l’intelligence, comme intellect, faculté de s’approprier et de rendre des idées, même ne vous appartenant pas. — Il en est de cela comme de l’acteur qui généralement produit d’autant plus d’effet sur le public qu’il comprend les sentiments qu’il exprime, non parce qu’il en est ému et qu’ils émanent de lui, mais parce qu’il a observé comment se comportent ceux qui les éprouvent. Or, nous est-il possible aujourd’hui de croire que nous faisons des statues pour des Grecs du temps de Périclès ? Peut-il y avoir entre le public et nous cette communauté d’idées — admettant que nous soyons, nous, mythologues savants — qui existait entre Phidias et son public ? Cette communauté d’idées n’existant pas, ces figures que nous faisons en imitant la statuaire grecque peuvent-elles avoir une âme, émaner d’une pensée compréhensible pour la foule ? Certes non, dès lors ces œuvres sont purement matérielles. Ne portons donc pas l’accusation de matérialistes à ceux qui cherchent autre chose dans la statuaire qu’une reproduction de types qui n’ont plus de vie au milieu de notre société et qui croient que la première condition d’un art c’est l’idée qui le crée.

Nous allons voir comment l’idée se dégage pendant le moyen âge, des tentatives faites par les écoles de statuaires du XIIe siècle. Nous avons essayé de faire sentir comment ces statuaires instruits par les méthodes byzantines, avaient peu à peu laissé de côté l’hiératisme byzantin et avaient cherché l’individualisme, c’est-à-dire s’étaient mis à copier fidèlement des types qu’ils avaient sous les yeux. Toutes les écoles cependant ne procédaient pas de la même manière ; pendant que celles du Nord passaient de l’hiératisme au réalisme ou plutôt mêlaient les traditions, les méthodes et le faire du byzantin à une imitation scrupuleuse dans les nus, les têtes, les pieds, les mains, d’autres écoles manifestaient d’autres tendances. La belle école de Toulouse penchait vers une exécution de plus en plus délicate, étudiait avec scrupule le geste, les draperies, l’expression dramatique. L’école provençale, sous l’influence de la sculpture gallo-romaine se dégageait bien difficilement de ces modèles si nombreux sur le sol. Une autre école faisait des efforts pour épurer les méthodes byzantines sans chercher la préciosité de l’école toulousaine ni pencher vers le réalisme des écoles du Nord.

Cette école a laissé des traces d’Angoulême à Cahors et occupe un demi-cercle dont une branche naît dans la Charente, se développant vers Angoulême, Limoges, Uzerche, Tulle, Brives, Souillac et Cahors. Sur ce point, elle joint à Moissac l’école de Toulouse. On sait que dès une époque fort reculée du moyen âge il y avait à Limoges des comptoirs vénitiens. Il ne serait donc pas surprenant que les villes que nous venons de signaler eussent eu des rapports très-étendus et fréquents avec l’Orient. Aussi la statuaire dans ces contrées prend un caractère de grandeur et de noblesse qu’elle n’a point à Toulouse. Il semblerait que l’influence byzantine fût plus pure ou du moins qu’ayant commencé plutôt, elle eût donné le temps aux artistes locaux de se développer avant la réaction de la fin du XIIe siècle. En effet, à Cahors, sur le tympan de la porte septentrionale de la cathédrale qui paraît appartenir au commencement du XIIe siècle, il existe un grand bas-relief d’une beauté de style laissant assez loin les sculptures de la même époque que l’on voit à Toulouse et dans les provinces de l’Ouest. De ce bas-relief nous donnons le Christ (fig. 14) qui en occupe le centre dans une auréole allongée.

En effet, la sculpture ne peut être considérée comme un art que du jour où elle se met à la recherche de l’idéal. Le XIIe siècle est une époque de préparation ; les artistes sont occupés à apprendre leur état, mais — grâce à cette liberté d’allure qui, en France, finit toujours par prendre le dessus, — tentent de se soustraire à l’hiératisme byzantin, d’abord en cherchant dans la peinture grecque les éléments dramatiques qui lui manquent dans la statuaire, puis en recourant à la nature.

Cette évolution de l’art français coïncide avec un fait historique important ; le développement de l’esprit communal, l’affaissement de l’état monastique et l’aurore de l’unité politique se manifestant sous une influence prépondérante prise par le pouvoir royal. L’art de la statuaire appartient aux laïques ; il s’émancipe dans ces belles écoles qui s’affranchissent, vers la fin du XIIe siècle, de la tutelle monastique.

Il y a ici des questions complexes qui ne semblent pas avoir été suffisamment appréciées. Les historiens sont peu familiers avec l’étude et la pratique des arts plastiques et les artistes ne vont guère chercher les causes d’un développement ou d’un affaissement des arts dans un état particulier de la société. Aussi vivons-nous sous l’empire d’un certain nombre d’opinions banales dont personne ne songe à contrôler la valeur. Pour que les arts arrivent à une sorte de floraison rapide, comme chez les Athéniens, comme au commencement du XIIIe siècle chez nous comme dans certaines villes italiennes pendant le XIVe et le XVe siècle, il faut qu’il s’établisse un milieu social particulier, milieu social que nous nommerons, faute d’un autre nom, état municipal. Lorsque par suite de circonstances politiques, des cités sont entraînées à faire leurs affaires elles-mêmes, qu’elles ont, comme Athènes, mis de côté des tyrans ; qu’elles ont, comme nos villes du nord de la France, pu obtenir une indépendance relative entre des pouvoirs également forts et rivaux, en donnant leur appui tantôt aux uns, tantôt aux autres ; comme les républiques italiennes en s’enrichissant par l’industrie et le commerce ; ces cités forment très-rapidement un noyau compact, vivant dans une communion intime d’idées, d’intérêts se développant dans un sens favorable aux expressions de l’art. Alors la nécessité politique d’existence forme des associations solidaires, des corporations que les pouvoirs ne peuvent dissoudre et qu’ils cherchent au contraire à s’attacher. Ces corporations, si elles sont comme en France, en présence d’une organisation féodale luttant contre une puissance monarchique qui cherche à se constituer, obtiennent bientôt les privilèges qui assurent leur existence. L’émulation, le désir de prendre un rang important dans la cité, de marcher en avant, de dépasser les villes voisines, non-seulement en influence mais en richesse de manifester extérieurement ce progrès, deviennent un stimulant très-propre à ouvrir aux artistes une large carrière. Il ne s’agit plus alors de copier dans des cellules de moines des œuvres traditionnelles, sans s’enquérir de ce qui se passe au dehors, mais au contraire de rivaliser d’efforts et d’intelligence pour faire de cette société urbaine un centre assez puissant, riche et composé d’éléments habiles pour que, quoiqu’il advienne, il faille compter avec lui.

Au commencement du XIIIe siècle, les moines ne sont plus maîtres ès-arts, ils sont débordés par une société d’artistes laïques que peut-être ils ont élevés, mais qui ont laissé de côté leurs méthodes surannées. La cour n’existe pas encore, et ne peut imposer ou avoir la prétention d’imposer un goût, comme cela s’est fait depuis le XVIe siècle. La féodalité toute occupée de ses luttes intestines, de combattre les empiètements du haut clergé, des établissements monastiques, et du pouvoir royal, ne songe guère à gêner le travail qui se fait dans les grandes cités qu’elle n’aime guère et où elle réside le moins possible. On conçoit donc que dans un semblable état une classe comme celle des artistes jouisse d’une liberté intellectuelle très-étendue ; elle n’est pas sous la tutelle d’une académie ; elle n’a pas affaire à de prétendus connaisseurs, ou à plaire à une cour ; ce qu’elle considère comme le progrès sérieux de l’art l’inquiète seul et dirige sa marche.

L’attitude que les évêques avait prise à cette époque vis-à-vis de la féodalité laïque et des établissements religieux, en s’appuyant sur l’esprit communal tendant à s’organiser, était favorable à ce progrès des arts, définitivement tombés dans les mains des laïques. Ces prélats pensant un moment établir une sorte de théocratie municipale, ainsi que cela avait eu lieu à la chute de l’Empire romain, et, une fois devenus magistrats suprêmes des grandes cités, n’avoir plus à compter avec toute la hiérarchie féodale, avaient puissamment aidé à ce développement des arts par l’érection de ces vastes cathédrales que nous voyons encore aujourd’hui.

Ces monuments, qui rivalisaient de splendeur furent, de 1160 à 1240, l’école active des architectes, imagiers, peintres, sculpteurs, qui trouvaient là un chantier ouvert dans chaque cité et sur lequel ils conservaient toute leur indépendance ; car les prélats, désireux avant tout d’élever des édifices qui fussent la marque perpétuelle de leur protection sur le peuple des villes, qui pussent consacrer le pouvoir auquel ils aspiraient, se gardaient de gêner les tendances de ces artistes. Loin de là, la cathédrale devait être, avant tout, le monument de la cité, sa chose, son bien, sa garantie, sorte d’arche d’alliance entre le pouvoir épiscopal et la commune ; c’était donc à la population laïque à l’élever, et moins la cathédrale ressemblait à une église conventuelle et plus l’évêque devait se flatter de voir s’établir entre la commune et lui cette alliance qu’il considérait comme le seul moyen d’assurer sa suprématie au centre de la féodalité. Le rôle que joue la statuaire dans ces cathédrales est considérable. Si l’on visite celles de Paris, de Reims, de Bourges, d’Amiens, de Chartres, on est émerveillé, ne fût-ce que du nombre prodigieux de statues et bas-reliefs qui complètent leur décoration.

À dater des dernières années du XIIe siècle, l’école laïque, non-seulement a rompu avec les traditions byzantines conservées dans les monastères, mais elle manifeste une tendance nouvelle dans le choix des sujets, et la manière de les exprimer.