Старинный город Холмогор лежит под 64-м градусом и 23-ю минутою северной широты и под 56-м градусом и 2-ю минутою долготы, на западном береге Двины и при вытекающих из той же Двины особыми проливами или рукавами и опять в неё впадающими реками Куропалке и Холмогорке, окружающей город; по ним ходят большие двинские суда; ловится рыба сиги, щуки, окуни, налимы, сороги, лещи, ерши и елцы. Положение места, где городское строение, приятное и по большей части ровное. В нём каменных три, деревянных три, а всех, в которых отправляется служба, шесть церквей: 1) каменный, бывший кафедральный собор, во имя Преображения Господня. Поелику сей город был епархиальный, то жившие в нём до перенесения кафедры в Архангельск архиереи полагались в оном соборе, над которыми поставлены гробницы с их портретами, погребено ж их семь. 2) Возле онаго холодного собора каменный же тёплый собор Двенадцати Апостолам. Приходские: 3) Каменная двухэтажная, Глинская называемая; в ней в верхнем и нижнем этажах пять престолов, вверху настоящий храм Живоначальной Троицы, придельные — первоверховным апостолам Петру и Павлу и Усекновению Честные Главы Иоанна Предтечи; внизу — Благовещению Пречистые Богородицы, предел апостолу Андрею Первозванному. Деревянные: 4) Введению во храм Пресвятыя Богородицы и апостолу евангелисту Иоанну Богослову. 5) Ниже городского посада — Рождеству Христову, придел — пророку Предтечи и Крестителю Господню Иоанну. 6) За городом на кладбище — Падрокурская, Покрову Пресвятыя Богородицы. В находящемся при городе третьего класса Успенском Девичьем монастыре строение всё деревянное; в нём две деревянных церкви: 1) холодная — Успению Пречистые Богородицы; 2) тёплая на каменном фундаменте — архангелу Михаилу. На содержание сего монастыря каждый год из казны отпущается 390 рублей. Купечество и мещанство сего города живут бедно; главный же их торг состоит в откупе целых барок, каюков и плотов, нагруженных всяким перемолотым в муку и переделанным в крупу хлебом, которые двинские суда приходят к Холмогорам вскоре по вскрытии вод, плывучи к Архангельску из разных нижних городов, а особливо с Вятки, Устюга, Вологды и Шенкурска, и для продажи прежде холмогорским жителям, стоят чрез целый месяц, что у них и называется годовою ярмонкою, и накупивши барок, каюков и плотов с хлебом, идут, на сколько наличный капитал позволит, для перепродажи на иностранные корабли и тамошним гуртом торгующим купцам, на тех же судах отвозят в город Архангельск и другие, где хлеб не родится, города; притом ещё имеющие изрядный капитал на своих мореходных, стоящих в городе Архангельске судах, для морского звериного и рыбного промысла ездят к берегам Северного окияна до Килдюина и откупают в городе Коле разные морские рыбы и морских зверей кожи и сало у живущих там Лопарей и продают сало в Архангельске для отпуску за море, а рыбу свежую, солёную и сухую, вместе с откупною у крестьян своего уезда сёмгою, отвозят в столичные города Москву и Санкт-Петербург, куда также стадами отгоняют и своего уезда холмогорских коров и быков. Мещане ж, не имеющие по своей бедности для оных оборотных торгов наличного денежного капитала и кредиторов, нанимаются у достаточных работниками, ездят на мореходных судах лоцманами и работниками, работают при адмиралтействе, бирже и заводах. Впрочем, обыкновенными городу, получаемыми из Архангельска и Москвы, товарами хотя и торгуют, но по неимению дворянства, не дорогими, а по большей части нужными для крестьянства.

Фабрик и заводов нет, а только имеется четыре ветряных мучных мельниц.

В городе Холмогорах: купечества мужеска — 70, женска — 65; мещанства мужеска — 514, женска — 575; мореходцев мужеска — 69, женска — 55; церковных причетников мужеска — 36, женска — 45; разночинцев мужеска — 85, женска — 112; казённого

ведомства обывателей мужеска — 25, женска — 34; при разных должностях мужеска — 79, женска —77; по торгу, промыслу и в разных работах мужеска — 28, женска — 83; итого, мужеска — 906, женска — 1046, а обоего мужеска и женска пола — 1952 души; в числе их мастеровых резчиков из кости 8, а медников, портных, сапожников, столяров и маляров очень мало, а прочих ремёсел мастеровых и совсем нет. Женщины упражняются в плетении грубых кружев, в пряже льну и в ткании полотен.

ведомства обывателей мужеска — 25, женска — 34; при разных должностях мужеска — 79, женска —77; по торгу, промыслу и в разных работах мужеска — 28, женска — 83; итого, мужеска — 906, женска — 1046, а обоего мужеска и женска пола — 1952 души; в числе их мастеровых резчиков из кости 8, а медников, портных, сапожников, столяров и маляров очень мало, а прочих ремёсел мастеровых и совсем нет. Женщины упражняются в плетении грубых кружев, в пряже льну и в ткании полотен.

Все вообще холмогорские жители, по причине сенокосных во одну сторону вёрст на сорок простирающихся хороших лугов, исконибе самые во всём наместничестве лучшие имеют коровьи заводы. Жители архангелогородские и холмогорские уверяют, что поёные телята-годовики бывают освежённые, без кожи, без требуха, без ног и без головы от двенадцати до пятнадцати пуд и больше, и столько славятся, что и ко двору оные ставят. Однакожь я не видал гораздо крупных коров и быков в городе и в уезде, и думаю, что оное скотоводство гораздо приходит в упадок потому, что во всю Россию отгоняют великие стада на заводы. Говядина холмогорская не столько славится вкусом, как кеврольская, и для того думать надобно, что и тамошняя животина не уступает холмогорской.

В мою в нём бытность были господа присутствующие: городничий — коллежский асессор Захар Захарович Бендцон; уездный казначей губернский секретарь Семён Иванов; расправный судья — губернский секретарь Николай Михаилов Ордин; исправник — Гаврила Семенович Волков; почтмейстер — Яков Яковлевич Ребендер.

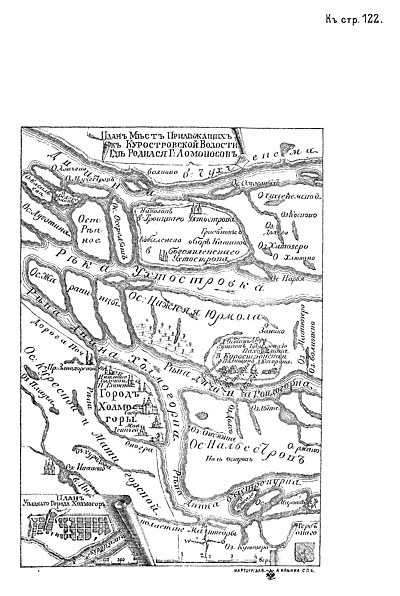

Сей город Холмогор достопамятен прошествием чрез него троекратно на север Петра Великого в 1693, 1694 и 1702 годах, почему на берегу речки Куропалке против собору, где он изволил выходить на берег, просил я помянутого господина городничего на самом том месте поставить сделанный мною деревянный крест со следующею надписью: «Изуй сапог твой, место бо, идеже стоиши, коснулася нога Петра Великого, отца отечества, и потому свято». Ещё славится оный город произведением в 1711 годе против самого города на двинском, облегающим с одной стороны Двиною, а с другой от города речкою Куропалкою, Кур-острове, в погосте и деревне того ж названия, на свет славного в учёном свете мужа, статского советника, императорской Санкт-Петербургской академии наук профессора, Стокгольмской и Бононской члена, Михаила Васильевича Ломоносова.

Я ездил с городничим и почтмейстером на то место, где родился помянутый Михаила Васильевич Ломоносов, и любопытствовал, не увижу ль каких отменных на нём знаков, но не нашёл ничего. Опустошённое сие, совсем лежащее печально, место широтою четырнадцать сажен, длиною сажен до сорока, с огородами принадлежит к ныне живущему, положенному в подушный оклад казённого ведомства крестьянину Андрею Михайлову Шубнову, стоит на крутом береге, над небольшим из Двины в Куропалку проливом, среди строенья деревни Кур-острова, лицом на юго-запад. Среди бывшего при нём огороду выкопана небольшая сажилка, а прочего имущества его никаких и знаков не остаётся, кроме места. Положение окрестности сей деревни обширно и величественно; возвышенные его окружности представляют пахатные нивы, приятные и пространные, стадами и табунами всегда испещрённые луга, а низкие вокруг пологи имеют вид песчаных степей, которые ежегодно от наводнений двинских и куропальских увеличиваются; северо-западную сторону его облегает вдали большая еловая роща, которая, украшая селение, защищает его отчасти и свирепства северных ветров. Природа и труды человеческие потщилися сие место обложить изящнейшим горизонтом. Изобильнейшие воды окружают повсюду пашни и сенокосы, прерывающиеся несколькими лесами и многочисленными холмами, которым наибольшую предают живность близлежащий город, великое множество погостов и многочисленные разных родов селения. Трудолюбие многолюдных поселян, великое плавание судов вверх и вниз по Двине, по Куропалке и по разливам, звон и шум городской и селений, к тому же изобилие рыб, птиц и всяких для жизни потребностей

должны составлять наипрелестнейшую картину, когда натура облачается в радостную одежду приятной весны. Сии-то счастливые часы одарили нас, может быть, великим сим писателем и взожгли в нём сие пламя к славе. На оном месте просил я господина городничего поставить мною сделанный монумент, с нарисованною картушкою и надписями, приложенными при сём. Сей монумент поставлен против города Холмогор, за рекою Куропалкою, что в 70-ти верстах в верху города Архангельска пудасом или рукавом из Северной Двины протекает, на острове Кур-острове, в погосте того же названия, в деревни того же имени. Он просто сделан из досок и укреплён к земле небольшими сваями, на некотором возвышении; невысокую его и четвероугольную остроту поддерживает пятичетвертной куб; высота всего памятника имеет 4 аршина. Он выкрашен белою краскою; на 8-ми же его сторонах по нумерам подписано и нарисовано чёрною краскою следующее:

должны составлять наипрелестнейшую картину, когда натура облачается в радостную одежду приятной весны. Сии-то счастливые часы одарили нас, может быть, великим сим писателем и взожгли в нём сие пламя к славе. На оном месте просил я господина городничего поставить мною сделанный монумент, с нарисованною картушкою и надписями, приложенными при сём. Сей монумент поставлен против города Холмогор, за рекою Куропалкою, что в 70-ти верстах в верху города Архангельска пудасом или рукавом из Северной Двины протекает, на острове Кур-острове, в погосте того же названия, в деревни того же имени. Он просто сделан из досок и укреплён к земле небольшими сваями, на некотором возвышении; невысокую его и четвероугольную остроту поддерживает пятичетвертной куб; высота всего памятника имеет 4 аршина. Он выкрашен белою краскою; на 8-ми же его сторонах по нумерам подписано и нарисовано чёрною краскою следующее:

Аллегорическая нарисованная картушка с изображением венка финикового и лаврового, кадуцей с крылами, две трубы, лира Аполлонова, глобусы, квадрант, колбы, телескоп, карта и книги. На остроте обелиска змея, означающая вечность.

На сём месте родился Михайло Васильевич Ломоносов, статский советник, Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук профессор, Стокгольмской и Бононской Академий член, 1711 году, а умер в Санкт-Петербурге году, -го числа[1]. Тело его предано земле в Александро-Невском монастыре, душа его отлетела в райские селения, а могила его украшена изрядным надгробным камнем, из белого мрамора сделанным в Италии, любовью и почтением к ему великого Российского Канцлера графа Михайла Ларионовича Воронцова.

Сей слабейший и маловажный памятник, в знак своего высокопочитания, воздвиг проезжающий из Санкт-Петербурга и возвращающийся туда же, секунд-майор Пётр Челищев, не имея ни времени, ни способов восставить достойное и лучшее здание сему великому мужу.

Что чистый слог стихов и прозы ввёл в Россию.

Что в Риме Цицерон и что Вергилий был,

То он один в своём понятии вместил;

Открыл натуры храм богатым словом Россов,

Пример их остроты в науках Ломоносов.

На горке, представляющей его могилу, стоят два щита, на одном герб М. В. Ломоносова, на другом его вензель; по сторонам две пальмы, составляющие листвием своим сень и венок; в боку заходящее солнце, в другом боку луна и несколько звёзд в облаках тучных и мрачных; на щитах сидит ночная птица сова, покрывающая их своими крылами.

Витийством громких слов владети над сердцами

Воззвал от долга сна сей северный Пиндар

Лирической трубой и звонкими струнами.

Сей сельский Холмогор лишь стёр свой мрак с очей

Напрягся, поднялся, взлетел, объял природу,

Возжёг в веках свещу гисторией своей

И книгу древних Росс разверз земному роду.

С Невтоном исчислял в морях — алгебры, груз,

В хаосе вихров был Картезию соперник,

Схватил рукою цепь планет и звёзд союз,

Держал что Птоломей, и Тихобрах, Коперник.

От тайны недр земных измерив и открыв,

Наскучил опытом ползущим в изысканьях,

Вдруг к созиданью свой дух гордый устремив

Скупую химию настиг в своих ристаньях,

И мощною рукой от персей исхитил

Прекрасну дщерь её, младую мозаику:

И не насытясь тем столь алчен к славе был,

Подъял на рамена мысль страшну и велику,

Что даже нет Петра, отца отечества,

Хвалу вселенные, венец племян Славенских.

Но тут восстал на брань чин строгий естества

И рек: «Иди ж к ему! В полях он Елисейскихь».

Здесь счастье ему ещё оставило в удел

Свой вящий к славе дар, в час пагубной годины:

Учёный свет взрыдал, и мир преклонный зрел,

Читатель! Воздохни, коль ты сын верный Россов.

И вспомнив, содрогнись, каков был Ломоносов!

Во оном Кур-островском погосте две церкви: одна — каменная, другая — деревянная. Каменная двуэтажная, вверху храм Казанской Божией Матери, внизу — великомученицы Екатерины. Деревянная одноэтажная — великомученику Димитрию Селунскому. Здесь побочь пустого Михаила Васильевича Ломоносова места живёт означенный крестьянин Шубной, брат Федоту Ивановичу Шубину, профессору скульптуры.

В двух верстах от города на той же стороне Двины и Куропалки, где город, погост и деревня Верхний Большой Никольский Матегор; в нём каменная церковь о трёх престолах: 1‑й — Воскресению Христову, 2‑й — великомученицы Параскевы, 3‑й — Николаю Чудотворцу. Здесь живет состоящий в подушном окладе государственный крестьянин Евсей Фёдоров Головин, его жена Марья Васильева, родная сестра Михаила Васильевича Ломоносова, мать профессора Михаила Евсеева Головина.

В Холмогорской округе казённого ведомства крестьян: экономических: мужеска — 3,665, женска — 3,688; черносошных: мужеска — 10,950, женска — 11,720; кречатьих: мужеска — 66, женска — 88; итого: мужеска — 14,681, женска — 15,496, а обоего мужеска и женска пола вообще — 30,177 душ. Оные крестьяне для пропитания своих семейств пашут рожь и ячмень; рожь у них в хорошую пору родится со одного посеянного пять и шесть четвериков, ячмень со одного три-четыре, в редкие же годы пять четвериков, а больше, кроме малого количества льну и конопель, никакого хлеба по неурожаю не пашут. Весьма мало таких крестьян, которые могут своим хлебом без прикупки год продовольствоваться, а почти каждый к своей пашне прикупает месяца на четыре, в урожайный же самый год — на два; а когда на всходе семена потратит морозом, холодною, с моря ветряною погодою, росою и дождём, что у них не редко случается, то прикупают и с лишним на полгода. Сенокосных мест, а особливо по частым по реке Двине большим и малым островам, довольно, почему скота имеют для своего домашнего употребления довольно, а на продажу каждый год выкармливают от двух до пяти быков и по нескольку телят выпаивают. К тому ж ещё на покупку хлеба и на заплату податей каждый крестьянин для продажи в Архангельске выганивают восьми и десяти-пудовых в год по десяти бочек смолы, жгут уголье, золу и извёстку; делают для соления морских рыб большие дощаны и бочки; стреляют в своих лесах из ружей зверей: медведей, волков, лисиц, зайцев, белок, горностаев, а изредка куниц и выдр; также стреляют и сильцами ловят птиц: тетеревей, куропаток, рябчиков и разных родов уток. Женский же пол, иншие со своего, другие с покупного льну разных разборов и для плетения кружев, прядут и белят нитки, и также, как в Архангельском уезде, довольное число ткут на продажу тонкого холста.

Во оном Холмогорском уезде есть из крестьян мастеровые: медники, кузнецы, портные, сапожники, бочары, плотники., колесники, кожевники и горшечники; иные строят мореходные и двинские суда и ходят на них лоцманами и работниками, другие, сбирая по берегам Двины и прочих рек плиты, круглое каменье и алебастр, тешут стенные и половые плиты и для продажи отвозят их Двиною в Архангельск и Великий Устюг; прочие ж мастеровые по большей части работают в Санкт-Петербурге и Москве. Бедные ж и не имеющие, кроме хлебопашества, никакого рукоделия, отходят в заработки в Петербург и работают в городе Архангельске при адмиралтействе, бирже и в заводах, в реках и озёрах ловят рыбу.

В Холмогорском уезде озёр двести тринадцать, в них ловится рыба отменной величины: щуки, язи, окуни, сороги и караси; обыкновенные: лещи, нельмы, сиги, ерши и налимы. Рек и речек пятьдесят пять, в них также рыба ловится, что и в озёрах, в некоторых же и заходящая из Белого моря сёмга.

Лес растёт: сосновый, еловый, берёзовый, лиственница, осина, ольха, рябинник, черемха, ива, можжевельник, чёрная и красная смородыня. К строению крестьянскому годного лесу очень мало, да и то в дальнем от деревень расстоянии. В лесах растут ягоды: морошка, брусница, земляница, рябина, малина, черемха, красная и чёрная смородыня, черница, голубица, княжнянка, костяница, вороница или просто называемая сцыха; грибы: грузды, берёзовики, сосновиками называемые, волнухи, рыжики и лубянки.

Церквей в округе: каменных — 11, деревянных — 16; при них церковников: мужеска — 262, женска — 357, а обоего пола — 619 душ.

Во оном уезде в селе и погосте Емецком по четвергам каждой недели бывает ярмонка, на которую не только Холмогорского, но и из других окольних уездов много съезжается крестьян для продажи и покупки домашних продуктов и рукоделий; а в городе во оный же день бываемой недельной ярмонки ближних, только около города живущих, крестьян, бывает очень мало.

Из огородных овощей всегда родится репа да редька; в некоторых же местах в иншие годы родится капуста, свекла, морковь и мелкий лук.

В городе Холмогорах пробыли среду и четверток 27-го и 28-го числа августа.

Примѣчанія

- ↑ В оригинальном тексте пропущена дата смерти Михаила Васильевича Ломоносова — 4 [15] апреля 1765 года — Примечание редактора Викитеки.