ние гаметофита и архегониев неизвестно, равно как и стадии развития зародыша. Высказано предположение, что развитие гаметофита, оплодотворение и развитие зародыша происходили на почве после опадения семяпочек, как мы это наблюдаем у соврем. гинкго. Англ. палеоботаник Сьюорд высказывает взгляд, что семенные папоротники являются, м. б., прямыми предками покрытосеменных растений. С этой точки зрения Л. представляет большой интерес.

ЛИГНИН, вещество, пропитывающее (инкрустирующее) клеточные стенки растений при их одревеснении. Л. в процентном отношении представляет после целлюлозы вторую составную часть древесины. Количество в ней Л. колеблется в зависимости от породы дерева. Древесина хвойных пород содержит Л. больше, чем древесина лиственных пород (напр., в древесине ели — 28,3%, а у бука — 22,5% Л.). Л. обусловливает характерные реакции древесины, а именно: красное окрашивание от флороглюцина и соляной кислоты и желтое окрашивание от солей анилина. Для расщепления древесины и выделения Л. существуют различные способы, к-рые можно подразделить на 2 основные группы. К первой принадлежат такие, при к-рых Л. переходит в раствор; ко второй относятся такие, при к-рых растворяется целлюлоза, а Л. остается нерастворенным. К первой группе относят очень важные в технич. отношении способы расщепления древесины при помощи едкого натра и бисульфита кальция (см. Целлюлоза). Из наиболее важных методов выделения Л., относящихся ко второй группе, отметим расщепление древесины при помощи концентрированной серной кислоты или сверхконцентрированной соляной кислоты (см. Целлюлоза).

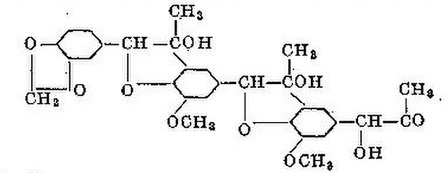

Несмотря на то, что Л. изучают уже свыше ста лет, наши сведения о нем сравнительно ограничены. Так, до наст. времени нет единодушного мнения о том, связан ли Л. химически с целлюлозой либо с другими углеводами или он содержится в древесине в виде механич. примесей (инкрустирующих веществ). Большинство исследователей признает Л. неоднородным веществом. Несомненно содержание в Л. ароматич. колец, ацетильных и метоксильных групп, от различных комбинаций к-рых зависит разнообразие Л. в растениях. Возможно, что и к данному случаю применимо введенное в химию высокополимерных веществ понятие о полимерно-гомологическом ряде. Взгляды на строение Л. развивались гл. обр. в двух направлениях. Одни исследователи считали, что Л. принадлежит к конденсированным циклич. системам, но не ароматич. характера. Другие были склонны рассматривать его как соединение ароматич. характера. Благодаря работам Класона, Фрейденберга и др. в наст. время вторую точку зрения разделяет большинство химиков. Твердо доказанной структурной формулы Л. еще не имеется. Наиболее вероятную схему строения Л. предложил Фрейденберг:

и т. д.

Начиная с 1934 появляются интересные работы Гильперта и его сотрудников, считающих, что в соломе, а также в буке содержатся очень чувствительные метилированные углеводы, которые при воздействии кислот гумифицируются и образуют нерастворимые продукты, принимаемые за лигнин. Выводы Гильперта, повидимому, слишком поспешны и не отвечают действительности.

Лит.: Freidenberg К., Tannin, Cellules a, Lignin, В., 1933; см. также статьи Гильперта о лигнине в журн. «Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft», B., 1934 — Jahrg. 67, 1935 — Jahrg. 68, 1936 — Jahrg. 69.

ЛИГНИН, перевязочный материал, изготовляемый из древесных стружек, специально обработанных, имеет вид желтовато-белых тонких гофрированных листов бумаги. Обладает способностью хорошо всасывать, хорошо выдерживать стерилизацию; дешев; недостаток — малая эластичность. Очень целесообразен для перевязок ран с большим количеством отделяемого.

ЛИГНИТ, разновидность бурого угля (см.), отличающаяся наименьшей после торфа (см.) степенью разложения органического вещества (подробнее см. Каменный уголь). Л. чаще всего встречаются в отложениях молодых геологич. систем — третичной и четвертичной (см. Третичный период и Четвертичный период) — и местами служат предметом промышленной добычи (третичные лигниты Германии и Правобережной Украины). Сходные по степени разложения каменные угли встречаются, однако, и в более древних отложениях.

ЛИГНИЦ (Liegnitz), город в Германии, в провинции Нижняя Силезия (Пруссия); ж.-д. узел. Расположен на левом берегу реки Кацбах (лев. приток Одера); 76,5 тыс. жит. (1933). Текстильная, кожевенная и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение. В районе Лигница развито огородничество. Лигниц — столица бывшего герцогства Лигниц, в 1675 вошедшего в состав Австрии; в 1742 Л. перешел к Пруссии.

ЛИГНОСУЛЬФОНОВЫЕ, ИЛИ ЛИГНИНСУЛЬФОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, образуются как побочный продукт при производстве сульфитной целлюлозы. При нагревании еловой щепы с бисульфитом кальция под давлением происходит расщепление древесины. Целлюлоза остается в твердой фазе, а лигнин в виде кальциевой соли лигносульфоновых кислот переходит в раствор, из которого соответствующие кислоты можно выделить различными способами (см. Сульфитные щелоки). Из лигносульфоновой части сульфитных щелоков приготовляют в значительном количестве сульфитцеллюлозные дубильные экстракты и делаются попытки изготовления ванилина. Кроме того, сульфитцеллюлозными экстрактами, содержащими Л. к., пользуются в качестве склеивающих и цементирующих веществ, а потому они находят применение в литейном деле, при изготовлении брикетов и т. д.

ЛИГОВО, город в Ленинградской обл., переименован в Урицк (см.).

ЛИГОЗОМЫ, Lygosoma, род ящериц из сем. сцинков (см.), включающий около 300 видов. Большинство живет в Австралии, на островах Тихого и Индийского океанов и в тропич. Африке; в Европе и Юж. Америке Л. нет. По форме тела среди Л. наблюдаются все переходы от обычных длинноногих ящериц до змеевидных вытянутых форм с редуцированными ногами и даже совсем безногих. Среди австралийских видов, кроме пятипалых, встречаются также и с четырьмя, тремя и двумя пальцами