ЗАПАЛЪ. 1) Орудійный З. — сквозной каналъ въ тѣлѣ орудія для сообщенія огня заряду. Въ гладкоств. орудіяхъ З. располагался перпенд-но къ оси канала, у нарѣз. пушекъ въ клинов. затворахъ наклонно къ оси, въ поршнев. затворахъ по оси орудія. Порох. газы, обладая высок. темп-рой и прорываясь сквозь З., производятъ сильное выгораніе металла, уширяя запал. отверстіе и способствуя еще большему прорыву газовъ. У гладк. орудій, во избѣжаніе этого, каналъ просверливали въ особ. мѣдн. конич. запальномъ или затравочномъ стержнѣ, вгоняемомъ въ отверстіе тѣла орудія и, т. обр., по разгораніи его можно б. замѣнять новымъ; то же дѣлаютъ въ клинов. затворахъ соврем. пушекъ. При заряжаніи гладкоств. орудія З. набивался порох. мякотью, называемой заготовкою или затравкою, к-рая и сообщала огонь заряду отъ фитиля. З. назывались также приспособленія для сообщенія огня заряду. (См. Воспламененіе заряда и Вытяжныя скорострѣльныя трубки).

2) Минный З. для взрыванія зарядовъ при помощи электрич. тока. З. раздѣляются на З. накаливанія и искровые, или прерывчатые. Въ первыхъ восплам-ніе взрывч. смѣси достигается накал-ніемъ тонк. платин. проволоки, во вторыхъ — искрами, при пропусканіи тока черезъ самую смѣсь. Платин. З. приняты почти во всѣхъ иностр. гос-твахъ и въ Россіи, прерывч. З. — въ австр. войскахъ и въ русскихъ, кромѣ мин., инж. и ж.-д. частей.  Черт. 1.

Черт. 1. Черт. 2.

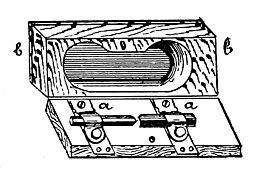

Черт. 2. Платиновые З. б. изобрѣтены за гр-цей въ концѣ XVIII ст., но практич. примѣненія не имѣли до 1831 г., когда они появились въ Америкѣ. Первые опыты примѣненія электр-ва ("гальванизма") къ взрыву минъ б. сдѣланы въ Россіи въ 1822 г. бар. П. Л. Шиллингомъ, изобрѣтателемъ электрич. телеграфа. З. Шиллинга былъ угольковый. Устр-во его слѣд. (черт. 1). На дерев. дощечкѣ мѣдн. зажимами а а укрѣплялись 2 цилиндр. уголька, изъ к-рыхъ одинъ заострялся. Угли сближались до соприкосновенія и соединялись проводниками съ источникомъ тока, к-рымъ служилъ Вольтовъ столбъ въ 200 паръ съ пластинками 12×17 дм. При прохожденіи тока заострен. кончикъ угля накаливался. Для снаряженія запала, надъ угольками ставили дерев. рамку B, B, съ мелк. порохомъ, закрывали крышкой, обертывали бумагой, обвязывали и осмаливали. Ок. 1850 г. въ Россіи появились платиновые З. изъ двухъ мѣдн. проволокъ, пропущенныхъ черезъ дерев. поддонъ и соединенныхъ тонкою платин. проволокою; поддонъ вставлялся въ жестяную или картон. трубку, заполняемую потомъ порохомъ. Эти З. взрывались при помощи б-рей изъ нѣск. эл-товъ Даніэля и Лекланше.

Платиновые З. б. изобрѣтены за гр-цей въ концѣ XVIII ст., но практич. примѣненія не имѣли до 1831 г., когда они появились въ Америкѣ. Первые опыты примѣненія электр-ва ("гальванизма") къ взрыву минъ б. сдѣланы въ Россіи въ 1822 г. бар. П. Л. Шиллингомъ, изобрѣтателемъ электрич. телеграфа. З. Шиллинга былъ угольковый. Устр-во его слѣд. (черт. 1). На дерев. дощечкѣ мѣдн. зажимами а а укрѣплялись 2 цилиндр. уголька, изъ к-рыхъ одинъ заострялся. Угли сближались до соприкосновенія и соединялись проводниками съ источникомъ тока, к-рымъ служилъ Вольтовъ столбъ въ 200 паръ съ пластинками 12×17 дм. При прохожденіи тока заострен. кончикъ угля накаливался. Для снаряженія запала, надъ угольками ставили дерев. рамку B, B, съ мелк. порохомъ, закрывали крышкой, обертывали бумагой, обвязывали и осмаливали. Ок. 1850 г. въ Россіи появились платиновые З. изъ двухъ мѣдн. проволокъ, пропущенныхъ черезъ дерев. поддонъ и соединенныхъ тонкою платин. проволокою; поддонъ вставлялся въ жестяную или картон. трубку, заполняемую потомъ порохомъ. Эти З. взрывались при помощи б-рей изъ нѣск. эл-товъ Даніэля и Лекланше.  Черт. 4.

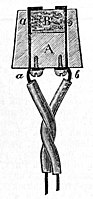

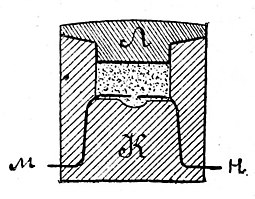

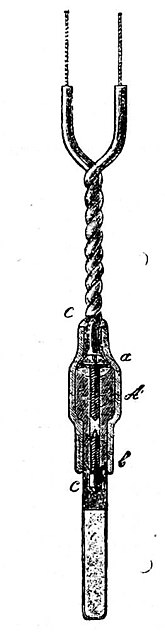

Черт. 4. Черт. 5. Въ 1852 г. пор. л.-гв. Сап. б-на Зацѣпинымъ предложенъ б. пробковый З. (черт. № 2), к-рый съ нѣк-рыми измѣненіями употреблялся, какъ вспомогат. средство, до послѣд. времени. Кусочекъ мягкой пробки B вжимается въ цилиндрич. углубленіе дерев. колодки А и слегка обжигается фитилемъ. Пропущенные черезъ колодку проволоки а и B отъ проводниковъ загибаются и прижимаются къ пробкѣ такъ, чтобы между ними оставался промежутокъ въ ⅛ дм. Пробка на этомъ промежуткѣ подвергается дальнѣйш. обжиганію при помощи Вольтова столба, не менѣе какъ въ 100 паръ, съ пластинками 5×5 дм. Снаряженіе З. заключается въ снабженіи его бумажной гильзой съ порохомъ и осмолкѣ. Эти З. м. взрываться отъ Вольт. столба поодиночкѣ и группами до 10 шт., при условіи подбора по одинаковости ихъ электрич. сопротивленія. Въ 1872 г. кап. Шахъ-Назаровымъ б. предложенъ искровой З., представляющій видоизмѣненіе австр. З. Эбнера. Онъ состоялъ изъ цилиндрич. колодки K (черт. 3), съ высверленнымъ до половины ея углубленіемъ, съ крышкой л; черезъ это углубленіе пропускалась мѣдн. проволока мн, к-рая разрѣзывалась посрединѣ для образованія небол. перерыва; сюда же впрессовывался взрывчатый составъ изъ бертолетовой соли, сѣрнист. сурьмы и графита. Такіе З. для взрыва ихъ группами не требовали подбора по одинаковости ихъ сопротивленій. Принятые нынѣ въ рус. войскахъ искр. З. предложены б. въ 1874 г. кан. бывш. гальванич. учебн. роты Дрейеромъ и представляютъ собою усоверш-ные З. Шахъ-Назарова. З. Дрейера состоитъ (черт. 4) изъ: эбонит. колодки А съ двумя винтиками а b, входящими въ центр. каналъ колодки; взрывч. смѣси (изъ 52 ч. бертолет. соли, 42 ч. сѣрнист. сурьмы и 6 ч. графита) внутри колодки, между винтиками; двухъ изолированныхъ проводниковъ, присоединенныхъ къ винтикамъ, и наруж. резин. трубки c с. На чертежѣ показанъ З. съ насаженнымъ на него капсюлемъ для взрыва пироксилина. Электрич. сопр-леніе З. — отъ 10 до 30 т. омъ. З. могутъ взрываться по одиночкѣ и группами до 20 штукъ, безъ подбора ихъ, отъ всякаго источника электр-ва, дающаго токъ напряженіемъ не менѣе 40 вольтъ. На черт. 5 показанъ платиновый З., соединенный съ капсюлемъ, употребляемый въ мин. частяхъ, предложенный шт.-кап. мор. арт-ріи Трумбергомъ. Взрывч. смѣсь изъ равныхъ количествъ бертолет. соли и желѣзисто-синеродист. свинца помѣщается въ трубочкѣ аб изъ пергамент. бумаги. Въ эту трубочку снизу входитъ эбонит. кружокъ съ 4 отверстіями, черезъ к-рыя проходятъ разъединенныя на 2 части проволоки изолир. проводниковъ dd; эти проволоки затѣмъ снова скручиваются и образуютъ основаніе для припайки платин. проволоки (съ примѣсью 15% иридія), діам. 0,077 мм. Проволока обертывается кусочкомъ пироксил. ваты, вспыхивающей при накаливаніи проволоки. Верхн. часть трубочки закрывается дерев. кружкомъ съ вставленнымъ въ него шпиленн. гвоздемъ. Трубочка вмѣстѣ съ частью проводниковъ вставляется въ капсюль, имѣющій нѣск. большіе размѣры, чѣмъ употребляемый въ сап. частяхъ; капсюль укрѣпляется въ опред. положеніи при помощи легк. обжиманія его краевъ и обмазки особой мастикой. Во избѣжаніе касанія гремуч. ртути съ случайно выпавшимъ кружкомъ съ гвоздикомъ, между нимъ и гремуч. ртутью помѣщается кусочекъ ваты. Электрич. сопротивленіе З. въ холод. состояніи — ок. 1 ома, сила тока, потребная для быстраго накаливанія — ок. 0,5 ампера.

Черт. 5. Въ 1852 г. пор. л.-гв. Сап. б-на Зацѣпинымъ предложенъ б. пробковый З. (черт. № 2), к-рый съ нѣк-рыми измѣненіями употреблялся, какъ вспомогат. средство, до послѣд. времени. Кусочекъ мягкой пробки B вжимается въ цилиндрич. углубленіе дерев. колодки А и слегка обжигается фитилемъ. Пропущенные черезъ колодку проволоки а и B отъ проводниковъ загибаются и прижимаются къ пробкѣ такъ, чтобы между ними оставался промежутокъ въ ⅛ дм. Пробка на этомъ промежуткѣ подвергается дальнѣйш. обжиганію при помощи Вольтова столба, не менѣе какъ въ 100 паръ, съ пластинками 5×5 дм. Снаряженіе З. заключается въ снабженіи его бумажной гильзой съ порохомъ и осмолкѣ. Эти З. м. взрываться отъ Вольт. столба поодиночкѣ и группами до 10 шт., при условіи подбора по одинаковости ихъ электрич. сопротивленія. Въ 1872 г. кап. Шахъ-Назаровымъ б. предложенъ искровой З., представляющій видоизмѣненіе австр. З. Эбнера. Онъ состоялъ изъ цилиндрич. колодки K (черт. 3), съ высверленнымъ до половины ея углубленіемъ, съ крышкой л; черезъ это углубленіе пропускалась мѣдн. проволока мн, к-рая разрѣзывалась посрединѣ для образованія небол. перерыва; сюда же впрессовывался взрывчатый составъ изъ бертолетовой соли, сѣрнист. сурьмы и графита. Такіе З. для взрыва ихъ группами не требовали подбора по одинаковости ихъ сопротивленій. Принятые нынѣ въ рус. войскахъ искр. З. предложены б. въ 1874 г. кан. бывш. гальванич. учебн. роты Дрейеромъ и представляютъ собою усоверш-ные З. Шахъ-Назарова. З. Дрейера состоитъ (черт. 4) изъ: эбонит. колодки А съ двумя винтиками а b, входящими въ центр. каналъ колодки; взрывч. смѣси (изъ 52 ч. бертолет. соли, 42 ч. сѣрнист. сурьмы и 6 ч. графита) внутри колодки, между винтиками; двухъ изолированныхъ проводниковъ, присоединенныхъ къ винтикамъ, и наруж. резин. трубки c с. На чертежѣ показанъ З. съ насаженнымъ на него капсюлемъ для взрыва пироксилина. Электрич. сопр-леніе З. — отъ 10 до 30 т. омъ. З. могутъ взрываться по одиночкѣ и группами до 20 штукъ, безъ подбора ихъ, отъ всякаго источника электр-ва, дающаго токъ напряженіемъ не менѣе 40 вольтъ. На черт. 5 показанъ платиновый З., соединенный съ капсюлемъ, употребляемый въ мин. частяхъ, предложенный шт.-кап. мор. арт-ріи Трумбергомъ. Взрывч. смѣсь изъ равныхъ количествъ бертолет. соли и желѣзисто-синеродист. свинца помѣщается въ трубочкѣ аб изъ пергамент. бумаги. Въ эту трубочку снизу входитъ эбонит. кружокъ съ 4 отверстіями, черезъ к-рыя проходятъ разъединенныя на 2 части проволоки изолир. проводниковъ dd; эти проволоки затѣмъ снова скручиваются и образуютъ основаніе для припайки платин. проволоки (съ примѣсью 15% иридія), діам. 0,077 мм. Проволока обертывается кусочкомъ пироксил. ваты, вспыхивающей при накаливаніи проволоки. Верхн. часть трубочки закрывается дерев. кружкомъ съ вставленнымъ въ него шпиленн. гвоздемъ. Трубочка вмѣстѣ съ частью проводниковъ вставляется въ капсюль, имѣющій нѣск. большіе размѣры, чѣмъ употребляемый въ сап. частяхъ; капсюль укрѣпляется въ опред. положеніи при помощи легк. обжиманія его краевъ и обмазки особой мастикой. Во избѣжаніе касанія гремуч. ртути съ случайно выпавшимъ кружкомъ съ гвоздикомъ, между нимъ и гремуч. ртутью помѣщается кусочекъ ваты. Электрич. сопротивленіе З. въ холод. состояніи — ок. 1 ома, сила тока, потребная для быстраго накаливанія — ок. 0,5 ампера.