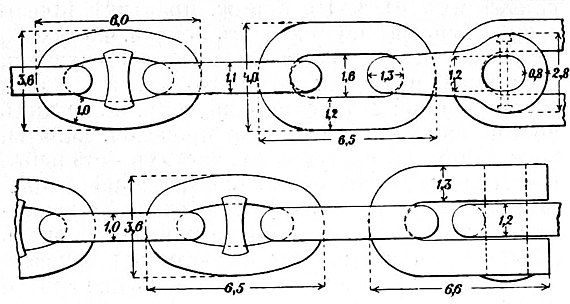

КАНАТЪ ЯКОРНЫЙ, цѣпь, съ помощью к-рой судно удерживается на якорѣ. Въ воен. флотѣ употребляются исключ-но якор. К. съ контрофорсами, т.-е. распорками, служащими для предупрежденія сжатія звеньевъ при растягиваніи К. и увеличенія ихъ крѣпости (приблиз-но на 0,2). Для замѣны износившихся частей К. онъ составляется изъ т. наз. смычекъ, длина к-рыхъ достигаетъ въ Англіи и у насъ 12½ сж. 6-фт. мѣры, въ Германіи — 13,7, во Франціи — 16,4 сж.  Фиг. 1. Первое и послѣд. звено каждой смычки дѣлаются безъ контрофорсовъ и выковываются съ паралл. сторонами для удобства закладыванія соединит. скобъ (фиг. 1), к-рыми смычки связываются между собою. Скобы соединяются со звеньями посредствомъ болтовъ на шпилькахъ, к-рыя выколачиваются, когда К. приходится расклепать. Для удобства соединенія концевыя звенья дѣлаются усиленнаго діаметра =1,1—1,2 д-тра остал. звеньевъ. Съ якоремъ К. соединяется якорн. скобой, устр-во к-рой не отличается существенно отъ соединит. скобъ, но размѣры нѣск. больше. Друг. конецъ К. соединяется съ к-сомъ судна посредствомъ откидн. гака, закладываемаго въ обухъ внутри канат. ящика и называемаго жвака-галсомъ. Чтобы К. при стоянкѣ на якорѣ не закручивался и въ немъ не получались излишнія напряженія, въ ближайшую отъ якоря и въ послѣднюю смычки К. вставляются вертлюги (фиг. 2). Разновидностью обыкнов. вертлюга является фертоинговая скоба[ВТ 1] (см. это). Звенья обычно выковываются ручн. способомъ изъ круглаго желѣза, д-тромъ к-раго измѣряется толщина К.; нарѣзанные куски желѣза свариваются концами по приданіи имъ должнаго овала. Мѣсто сварки на цѣпяхъ до 1½ дм. д-ромъ находится на продольной, а при большей толщинѣ К. на попереч. части звена. Чугун. контрофорсы загоняются въ еще горячія звенья и послѣ ихъ охлажденія держатся однимъ натяженіемъ. Дороговизна заставляетъ кованные якор. К. замѣнять вальцованными по способу завода Борзига.

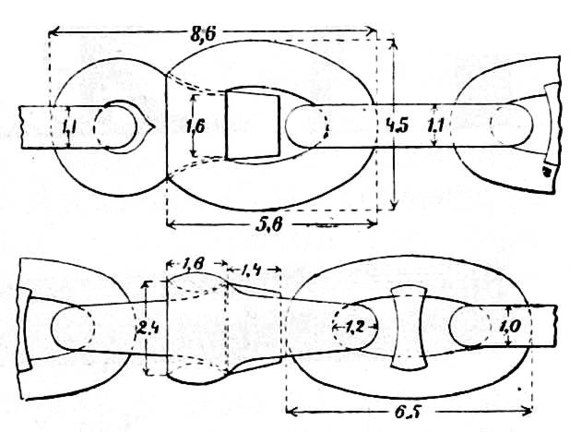

Фиг. 1. Первое и послѣд. звено каждой смычки дѣлаются безъ контрофорсовъ и выковываются съ паралл. сторонами для удобства закладыванія соединит. скобъ (фиг. 1), к-рыми смычки связываются между собою. Скобы соединяются со звеньями посредствомъ болтовъ на шпилькахъ, к-рыя выколачиваются, когда К. приходится расклепать. Для удобства соединенія концевыя звенья дѣлаются усиленнаго діаметра =1,1—1,2 д-тра остал. звеньевъ. Съ якоремъ К. соединяется якорн. скобой, устр-во к-рой не отличается существенно отъ соединит. скобъ, но размѣры нѣск. больше. Друг. конецъ К. соединяется съ к-сомъ судна посредствомъ откидн. гака, закладываемаго въ обухъ внутри канат. ящика и называемаго жвака-галсомъ. Чтобы К. при стоянкѣ на якорѣ не закручивался и въ немъ не получались излишнія напряженія, въ ближайшую отъ якоря и въ послѣднюю смычки К. вставляются вертлюги (фиг. 2). Разновидностью обыкнов. вертлюга является фертоинговая скоба[ВТ 1] (см. это). Звенья обычно выковываются ручн. способомъ изъ круглаго желѣза, д-тромъ к-раго измѣряется толщина К.; нарѣзанные куски желѣза свариваются концами по приданіи имъ должнаго овала. Мѣсто сварки на цѣпяхъ до 1½ дм. д-ромъ находится на продольной, а при большей толщинѣ К. на попереч. части звена. Чугун. контрофорсы загоняются въ еще горячія звенья и послѣ ихъ охлажденія держатся однимъ натяженіемъ. Дороговизна заставляетъ кованные якор. К. замѣнять вальцованными по способу завода Борзига.  Фиг. 2. Для быстраго исправленія лопнувшаго К. существуютъ разъемныя звенья, замѣняющія соединит. скобы: каждое такое звено состоитъ изъ 2 частей, заходящихъ другъ за друга шипами и скрѣпленыхъ шпонкой, к-рая проходитъ насквозь черезъ чугун. распорку звена (фиг. 3). Изъ механич. способовъ выдѣлки К. цѣпей ни одинъ не получилъ значит. распространенія; наиболѣе удачную попытку представляетъ способъ инж. Ури и Клатта, по к-рому К. вырѣзается непосред-но изъ полосъ крестообразнаго сѣченія; но цѣпи съ д-тромъ свыше 1 дм. механически изготовить не удавалось, почему этотъ способъ для воен. судовъ не примѣняется. Пробное натяженіе, т.-е. крѣпость, к-рой д. удовлетворять К. при испытаніяхъ, приближенно опредѣляется по формулѣ P=18 d2, a разрывное сопротивленіе — по формулѣ Q=27 d2, гдѣ Р и Q даются въ тн., а д-трь d — въ дм. Согласно циркуляру мор. техн. ком-та отъ 3 окт. 1901 г. за № 12, адмиралт. К. подвергаются при испытаніяхъ слѣд. натяженіямъ:

Фиг. 2. Для быстраго исправленія лопнувшаго К. существуютъ разъемныя звенья, замѣняющія соединит. скобы: каждое такое звено состоитъ изъ 2 частей, заходящихъ другъ за друга шипами и скрѣпленыхъ шпонкой, к-рая проходитъ насквозь черезъ чугун. распорку звена (фиг. 3). Изъ механич. способовъ выдѣлки К. цѣпей ни одинъ не получилъ значит. распространенія; наиболѣе удачную попытку представляетъ способъ инж. Ури и Клатта, по к-рому К. вырѣзается непосред-но изъ полосъ крестообразнаго сѣченія; но цѣпи съ д-тромъ свыше 1 дм. механически изготовить не удавалось, почему этотъ способъ для воен. судовъ не примѣняется. Пробное натяженіе, т.-е. крѣпость, к-рой д. удовлетворять К. при испытаніяхъ, приближенно опредѣляется по формулѣ P=18 d2, a разрывное сопротивленіе — по формулѣ Q=27 d2, гдѣ Р и Q даются въ тн., а д-трь d — въ дм. Согласно циркуляру мор. техн. ком-та отъ 3 окт. 1901 г. за № 12, адмиралт. К. подвергаются при испытаніяхъ слѣд. натяженіямъ:

| Діаметръ цѣпи въ дюйм. |

Вѣсъ 1 сж. въ пд. |

Наибольшая допускаемая нагрузка въ тн. |

| 0,50 | 0,4 | 4,5 |

| 0,75 | 0,8 | 10,1 |

| 1,00 | 1,5 | 18,0 |

| 1,25 | 2,3 | 28,1 |

| 1,50 | 3,3 | 40,5 |

| 1,75 | 4,6 | 55,1 |

| 2,00 | 5,9 | 72,0 |

| 2,25 | 7,5 | 91,1 |

| 2,50 | 9,3 | 112,5 |

Разрывная крѣпость К. д. превышать пробную на 50%, а рабочая принимается равной половинѣ пробной крѣпости. Длинныя звенья вообще крѣпче короткихъ. Передъ пріемомъ на воен. корабль всякій К. подвергается наруж. осмотру (пр. по мор. вѣд-ву 1875 г. № 112). При этомъ требуется, чтобы д-тръ звеньевъ, длина и ширина ихъ не отличались замѣтно отъ табличной; вѣсъ К. м. превышать положенный на 0,05.  Фиг. 3. Пробное натяженіе опредѣляется на гидравлич. станкѣ для каждой смычки К. отдѣльно; по К. въ натянутомъ до предѣла положеніи ударяютъ тяжелымъ молотомъ, послѣ чего цѣпь вторично осматриваютъ, сомнительныя и вытянувшіяся болѣе чѣмъ на 0,1 d звенья вырубаютъ и замѣняютъ новыми. Объ испытаніи составляется актъ, к-рый вносится въ формуляръ К. Во время плаванія К. осматриваются судовою к-сіей каждые полгода. Передъ этимъ осмотромъ К. очищается отъ краски и ржавчины, а при осмотрѣ выколачиваются и смазываются теплымъ саломъ всѣ вертлюги, болты соединит. скобъ и шпильки; послѣднія, кромѣ того, тщат-но лудятся, а звенья пробуются постукиваніемъ молотомъ, при к-ромъ не должно наблюдаться хлябанья контрофорсовъ. Срокъ службы К. зависитъ отъ его храненія и ухода за нимъ. Отдача якоря на больш. ходахъ особенно вредна для К. Также вредно отзываются на К. храненіе въ сырыхъ мѣстахъ (ржавчина), навивка на кнехты или битенги малаго д-тра и т. п. Для равномѣр. изнашиванія коренной и ходовой концы К. иногда мѣняются. Для опредѣленія приблизит. вѣса 1 сажени К. пользуются формулой P=1,5 d2, гдѣ д-тръ d дается въ дм., a вѣсъ Р получается въ пд. На наши большія воен. суда отпускаются 3 К.: два становыхъ и 1 запасный; длина этихъ К. бываетъ обык-но 100 сж. для внутренняго и 150 сж. для дальн. плаванія.

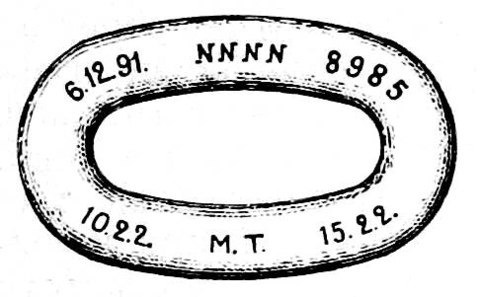

Фиг. 3. Пробное натяженіе опредѣляется на гидравлич. станкѣ для каждой смычки К. отдѣльно; по К. въ натянутомъ до предѣла положеніи ударяютъ тяжелымъ молотомъ, послѣ чего цѣпь вторично осматриваютъ, сомнительныя и вытянувшіяся болѣе чѣмъ на 0,1 d звенья вырубаютъ и замѣняютъ новыми. Объ испытаніи составляется актъ, к-рый вносится въ формуляръ К. Во время плаванія К. осматриваются судовою к-сіей каждые полгода. Передъ этимъ осмотромъ К. очищается отъ краски и ржавчины, а при осмотрѣ выколачиваются и смазываются теплымъ саломъ всѣ вертлюги, болты соединит. скобъ и шпильки; послѣднія, кромѣ того, тщат-но лудятся, а звенья пробуются постукиваніемъ молотомъ, при к-ромъ не должно наблюдаться хлябанья контрофорсовъ. Срокъ службы К. зависитъ отъ его храненія и ухода за нимъ. Отдача якоря на больш. ходахъ особенно вредна для К. Также вредно отзываются на К. храненіе въ сырыхъ мѣстахъ (ржавчина), навивка на кнехты или битенги малаго д-тра и т. п. Для равномѣр. изнашиванія коренной и ходовой концы К. иногда мѣняются. Для опредѣленія приблизит. вѣса 1 сажени К. пользуются формулой P=1,5 d2, гдѣ д-тръ d дается въ дм., a вѣсъ Р получается въ пд. На наши большія воен. суда отпускаются 3 К.: два становыхъ и 1 запасный; длина этихъ К. бываетъ обык-но 100 сж. для внутренняго и 150 сж. для дальн. плаванія.  Фиг. 4. Для предохраненія отъ ржавчины К. красятъ газовой смолой. Чтобы судить о длинѣ вытравленнаго К., на контрофорсы звеньевъ черезъ 10 сж. накладываютъ марки изъ отожженной проволоки: на послѣд. звенѣ 1-го десятка саженей 1 звено съ маркой, на 20 сж. — 2 звена съ марками и т. д. Послѣ 60 сж. первонач. марки повторяются, но красятся въ бѣлый цвѣтъ, тогда какъ до 60 сж. онѣ красныя. Передъ выпускомъ съ завода К. испытываются на растяженіе; резул-ты испытанія выбиваются на звеньяхъ, какъ показано на фиг. 4, гдѣ 6 и 12 означаютъ гидравлич. станки, на к-рыхъ производилась проба К., 91 — годъ испытанія, №№ — названіе цѣпопробной станціи, 8.985 — номеръ свидѣтельства; 10.2.2. — пробное натяженіе въ тоннахъ, центнерахъ и квартерахъ; 15.2.2. — разрывное натяженіе въ тѣхъ же единицахъ.

Фиг. 4. Для предохраненія отъ ржавчины К. красятъ газовой смолой. Чтобы судить о длинѣ вытравленнаго К., на контрофорсы звеньевъ черезъ 10 сж. накладываютъ марки изъ отожженной проволоки: на послѣд. звенѣ 1-го десятка саженей 1 звено съ маркой, на 20 сж. — 2 звена съ марками и т. д. Послѣ 60 сж. первонач. марки повторяются, но красятся въ бѣлый цвѣтъ, тогда какъ до 60 сж. онѣ красныя. Передъ выпускомъ съ завода К. испытываются на растяженіе; резул-ты испытанія выбиваются на звеньяхъ, какъ показано на фиг. 4, гдѣ 6 и 12 означаютъ гидравлич. станки, на к-рыхъ производилась проба К., 91 — годъ испытанія, №№ — названіе цѣпопробной станціи, 8.985 — номеръ свидѣтельства; 10.2.2. — пробное натяженіе въ тоннахъ, центнерахъ и квартерахъ; 15.2.2. — разрывное натяженіе въ тѣхъ же единицахъ.

Примѣчанія редакторовъ Викитеки

- ↑ Указанной статьи нѣтъ въ данномъ изданіи.